Manche (50)

Saint-Brice-de-Landelles

Saint-Brice-de-Landelles est un petit village français, situé dans le département de la Manche et la région de Basse-Normandie. Ses habitants sont appelés les Briçois et les Briçoises..

Sous l'ancien régime, la paroisse dépendait de la sergenterie de Saint-James, de l'élection d'Avranches, du bailliage secondaire d'Avranches.

L'église Saint-Brice fut donnée au prieuré de Sainte-Marie-du-Rocher par Robert, comte de Mortain, et la donation fut confirmée en 1120 par l'évêque Turgis[1].

Les infos ci- dessous ce n’est qu’(un résumé) sont tirées du lien suivant http://canton-saint-hilaire.over-blog.com /

Si on passe parfois facilement, quasi sans s'en apercevoir, d'une province à l'autre, ce n'est pas le cas ici. Ce petit village, à flanc de coteau, exposé plein sud voit à ses pieds comme la Jérusalem antique une vallée de Josaphat, où coule le ruisseau des Roches-Blanches, lequel marque la frontière avec la Bretagne. En face, le relief remonte en douces collines que domine le dôme du Rocher de Monthault, où par beau temps luit au soleil, tout au dessus des feuillages, la statue de la Bonne Vierge.

Saint-Brice-de-Landelles faisait partie autrefois du grand fief du Terregatte (démembré fin XIIe) au point qu'il devait fournir encore jusqu'en 1545, des gens pour le guet sur les remparts de la citadelle de Saint-James. Elle entre dans l'Histoire par une première mention de l'évêque Turgis en 1120 et deux principaux fiefs : le Plessis et le Bois-de-Sélune. Le premier sera aux de Saint-Brice-de-Landelles, de Pont-Bellanger, de Budes. Le second aux d'Ouessay et de Poilley.

Plus tard, au XVIe siècle, s'érigèrent, sans doute sur des constructions plus anciennes, les manoirs de Beauchêne (aux de la Bisaye) et de Faubrais (aux de Poret). Tous ces manoirs possédaient des chapelles dont une seule (celle du Plessis) subsiste, la plus célèbre (en ruines en 1752) étant celle de Beauchêne ouverte dimanches et jours de fêtes, où on célébrait sainte Clair, réputée pour les maladies des yeux, celle de Vérolay étant fermée à la Révolution.Comme partout sous l'Ancien Régime, la situation administrative de la paroisse était fort compliquée. Elle dépendait, on l'a vu, pour le militaire de la vicomté de Saint-James, pour le

civil et le judiciaire, de l'Élection d'Avranches, et pour le religieux du doyenné de Saint-Hilaire-du-Harcouët, lui-même chapeauté par l'archidiaconé de Mortain. L'église releva très vite, peu après sa fondation, de l'abbaye du Rocher de Mortain dont le prieur fut présentateur de la cure jusqu'à la Révolution.

Il prenait le tiers des grosses dîmes, l'autre tiers allant au prieuré des Biards, le reste au curé. On doit aux registres de catholicité tenus par ces derniers, des informations intéressantes sur la vie de cette paroisse faite d'âpres terroirs, coupée de chemins creux qu'empruntaient les faux-saulniers, contrebandiers du sel, car la Bretagne n'est qu'à un jet de pierre.

En 1681, le curé Fortin signale la visite d'une grande comète (sans doute celle de Halley) à qui il implique une météo détraquée : sécheresse de Pâques à la Saint-Jean " tout estant roty du soleil ", gel en mai, abondance de blés noirs qu'on battait encore à Noël !

La paroisse fut à l'honneur en 1696 quand Mgr Huet fit venir à Avranches pour la consécration de cent autels portatifs, les reliques célèbres des saintes Prospère et Fortunée. De pieux restes que le curé Jacques Gobard (ici de 1686 à 1719) avait reçus de son collègue et prédécesseur François Fortin, de retour de Rome. Dans cette époque on note encore de grandes épidémies de dysenterie (1669-1676-1707) qui, en quelques jours déciment des hameaux entiers. En 1677, un loup enragé tue Julien Aubry, de même qu'un autre paroissien des Loges-Marchis après s'être attaqué à plusieurs bestiaux. Le curé Charles Fortin qui tint la cure une quarantaine d'années jusqu'en 1762 notait à sa prise de fonction 550 communiants, quatre prêtres pour le seconder dont un vicaire qui assurait déjà l'école. Ce qui correspond avec le nombre de feux recensés en 1745 : 187 répartis en 40 hameaux, et donc autour de 800 habitants, avec peu d'indigents.

A la Révolution, le curé Julien Gautier s'exila à Saint-Hélier, son vicaire (depuis 1786) Pierre Le Tellier faisant de même étant même appelé à un grand destin, puisque vicaire de la grande cathédrale de Dublin ! Les intrus Vadaine et Béguin eurent peu de succès, l'église fut dépouillée, une des cloches volée par Virey, la population cachant statues et croix.

L’ancien château des chouans :

Cet ancien château faisait partie de la ferme de Vérolay appartenant depuis des décennies à la famille Delaporte, héritière des Millet, Cet érudit, spécialiste de la civilisation hittite a participé à la Résistance à Paris. Cette ferme avait appartenu au comte de Faubray vers 1870.

Au tournant du XIXe siècle, comme bien des paroisses rurales, Saint-Brice de Landelles avait dû expatrier bon nombre de ses enfants qui connurent d'extraordinaires destins comme bien souvent en ces périodes troublées. Charles-Vincent Barbedette. Vicaire un moment à Sartilly, il dut s'expatrier dès 1787 en Vendée, pays qui manquait de prêtres

Curé de la paroisse du Grand-Luc, il est entré dans l'Histoire des guerres de Vendée comme l'aumônier des troupes de Charrette, mais aussi comme l'historiographe précis des massacres causés par les colonnes infernales de Turreau. C'était un personnage haut en couleur, bâti en athlète, coiffé d'un feutre à larges bords et chaussé sempiternellement de grands sabots, ce qui lui valut le surnom de " curé grands bots " par une population locale qui le vénérait fort, et rend encore hommage aujourd'hui à sa dévotion. Quand la tourmente révolutionnaire cessa, il revint près de son pays natal pour prendre l'aumônerie de l'hôpital d'Ernée où il mourut en 1813, mais sans que l'on sache désormais où il est exactement enterré.

Tout à l'opposé, politiquement parlant, du curé Barbedette, ce fut un enfant de Saint-Brice-de-Landelles, René Baron, qui, le 24 novembre 1799, fut nommé premier sous-préfet de Fougères. Obscur tisserand, grand acheteur de biens nationaux, les archives du vicomte Lebouteiller historiographe de la Révolution dans le pays de Fougères (1897) montrent qu'il avait acheté trois grandes terres à Parigné pour 100 aunes de toile

Même nom de famille, sans qu'il soit prouvé qu'il y ait un lien, Victor Baron (1772-1845) , démarra lui aussi tout au bas de l'échelle comme volontaire en 1792 au bataillon de la Manche, et gravit ensuite tous les échelons de sergent à commandant au 21ème de Ligne. Il fit la Vendée (où il aurait pu croiser l'illustre curé Barbedette), toutes les campagnes napoléoniennes (Rhin, Autriche, Russie), rescapé de Borodino et ensuite de la terrible retraite. Libéré en 1815, il fut un des premiers maires de Saint-Brice-de-Landelles (1822-1845).

Comme quasiment toutes les communes rurales de la région, Saint-Brice-de-Landelles avec la modernisation de l'agriculture, augmenta sensiblement sa population En 1808 au Vauroux, le primitif moulin à grains fut transformé en moulin à papier puis se changea en 1829 en filature de laine (800 ouvriers en 1856 !) ancêtre de celle qui fut transférée ensuite à Saint-Hilaire-du-Harcouët, La filature resta abandonnée jusqu'au début du XXe siècle. Plus tard, M. Amiard y installa des turbines électriques qui permirent à Saint-Hilaiore du HARCOUETd'être la seconde ville de Normandie à disposer de la lumière électrique.

Les municipalités de la Restauration : Thomas Orvain (1815-1821) et Victor Baron (1821-1846) durent vendre (1826) quantité de landes et bruyères communales pour faire face au désenclavement avec des grandes corvées de 250 administrés fournissant une vingtaine de colliers tant de chevaux que de bœufs. Dans le même temps il fallut refaire l'église et le presbytère. Le legs Baron (1826) n'y suffit pas, il fallut lever l'impôt, d'autant que l'école commença à bien fonctionner à partir de 1842 avec une cinquantaine d'élèves.

Comme un peu partout, à cette époque où montait crescendo le conflit entre l'Église et l'État, la mairie se battit contre la Fabrique et la cure soupçonnée de dépenses somptuaires imputées à la commune

Plus anecdotique, sous la municipalité Jean Chéron (1888-1892), cette commission chargée tous les deux jours à la saison où s'ébattent ces curieuses bestioles, soit fin juin, sous la houlette du maire et d'instituteur, qui était chargée de ramasser partout dans la commune... les hannetons !

En 1895 il faut noter l'arrivée et pour près de 40 ans de l'érudit curé Guillaume Jamont, en première ligne bien sûr lors des inventaires du 10 mars 1906

Dans cette période 1886-1893, il faut noter une baisse sensible de la population, et une certaine paupérisation qui oblige en 1900 à créer une caisse des écoles une cantine l'hiver pour les enfants nécessiteux

En 1913, ce rapport montre un bourg qui vit au rythme des nombreux commerces et artisans : 5 charrons, 2 forgerons, 1 menuisier, 1 maréchal, 2 sabotiers, 3 charpentiers, 2 couvreurs en ardoises et deux en chaume, 3 carrières. Ce qui s'explique car il y a 200 chevaux, 800 bovins, 300 porcs, autant de moutons et grande quantité de basses-cours et de ruches, le surplus étant vendu chaque mercredi au marché de Saint-Hilaire-du-Harcouët.

Il y a peu de journaliers agricoles, les domestiques gagnent de 350 à 480 F par an, les servantes de 200 à 350, la journée d'un moissonneur étant payée 2 F, mais la " condition " de ces derniers apparaissant partout comme meilleure que dans les fermes où l'alcoolisme fait des ravages. L'instituteur déplore en effet la circulation sur la commune de... 15 alambics, dont 4 sont loués à l'année : " ...il y a une grande quantité d'eau-de-vie de fabriquée et de dépensée,

De grands abus de boisson sont signalés assez souvent suivis d'accidents... on danse plus qu'avant et on joue beaucoup aussi aux cartes ". Sa conclusion est sans appel : " éloignée de tout, peu appelée à prendre de l'extension, sa population est essentiellement superstitieuse, ravagée par les funestes effets de l'alcoolisme, vit en dehors de tout progrès et rébarbative à tout ce qui n'est pas connu. Les enfants sont retenus plus de six mois de l'année à la ferme ou placés comme domestiques ".

Les archives communales éclairent sur la vie d'une commune pendant la Grande Guerre où les hommes valides sont retenus au front. les femmes et les enfants pour les récoltes. Il existe deux locomobiles (ancêtres de nos tracteurs) à disposition, réquisitionnées même si le propriétaire (François Guérin de la Bromerais en l'occurrence) est retenu dans les tranchées, et " il n'est pas utile de faire venir des ouvriers d'ailleurs ".

Comme dans tout le canton la grosse affaire c’est en 1935 la révolte des bouilleurs de cru. Nous l’expliquons en détail par ailleurs, mais là encore, les archives municipales montrent que le conflit est parti de loin. le malaise ne s’apaisa vraiment qu’avec la guerre. On contingenta les bovins, la mobilisation éloigna de la commune 80 hommes en âge de porter les armes, tout en créant une unité de gardes territoriaux équipés de fusils de chasse chargés à chevrotines

L’Occupation perturba, bien sûr, la tranquillité de la petite commune avec réquisitions pour creuser des abris le long des routes, transporter des soldats et du matériel jusqu’à Mortain. C’est dans cette période qu’un jeune commis placé chez Lecourtiller et Lecapitaine commença à se faire connaître en piquant des sprints sur des vélos momentanément " empruntés " aux Allemands, c’était le futur as du Tour de France, " Gégène " Letendre !

La Libération le 2 août au soir surprit tant les Allemands que chez le coiffeur Huard, un d’entre eux s’enfuit sans même avoir pris le temps de s’essuyer la mousse du visage.

La fête communale ne reprit qu’en 1949, avec un tel succès qu’on y fit la queue du bourg jusqu’au Faubrais. S’y déroulaient des courses de chevaux, et même de vaches et de cochons dans l’enthousiasme de la paix revenue et d’un avenir serein bien illustré par la " fête de la terre " qui eut lieu en 1953 avec le char " le pont d’Avignon " où dansèrent les jeunes filles du cru, toutes grands-mères aujourd’hui

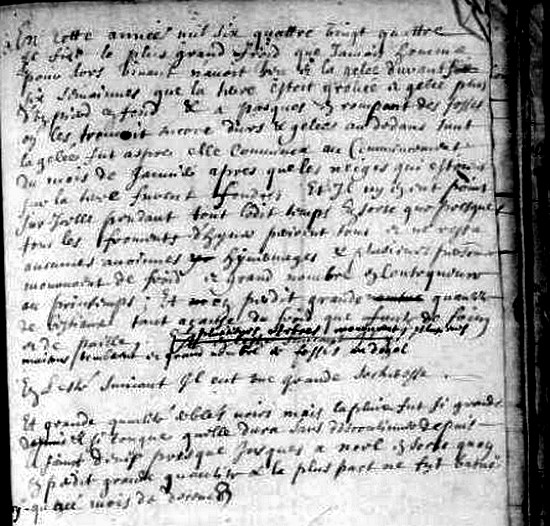

St Brice de Landelles Manche 5Mi2055 vue 130 page droite

FFRAD050_etat_civil%2Exml&page_ref=848205&lot_num=1&img_num=1

Transcription

En cette année 1684

se fit le plus grand froid que jamais homme

pour lors vivant n'auroit vu

de la gelée durant

six semaines que la terre estoit grouée et gelée

plus d'un pied en fond et à Pasques en rompant des fossés

on les trouvoit encore durs

et gelées au dedans tant

la gelée fut aspre (apre). Elle commença au commencement

du mois de janvier après que les neiges qui estoient

sur la terre furent fondues et il n'y en eut point

sur icelle pendant tout le dit temps en sorte que presqu

e tous les froments d'hyver perirent tous et ne resta

aucunes avoines hyvernages et plusieurs personnes

moururent de froid et grand

nombre en conséquence..

au printemps. Et on perdit grande quantité

de bestiaux tant à cause du froid que faute de foin

et de paille, et plusieurs arbres moururent, plusieurs

maisons tombèrent en grand

nombre et fossés au dégel.

Et l'esté suivant il eut une grande sécheresse

Et grande quantité de blés noir mais la pluie fut si grande

et si longue qu'elle dura sans discontinuer depuis

la Saint Denis presque jusqu'à Noël en sorte qu'on

y perdit grande quantité et la plus part ne fut batue

qu'au mois de decembre

Page 023