Yonne (89)

Villy

1719, 1752, 1766 et 1792

Petit village niché au creux de la vallée, entouré de collines et planté d'environ 150 hectares de vigne, produit petit chablis et chablis.

Les faits notoires sont certainement l'arrivée de l'électricité en 1920 environ et surtout l'eau arrivant au robinet en 1937.

Villy, commune vinicole du canton de Ligny le

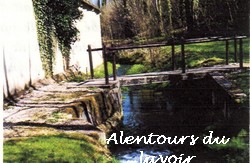

Ce petit village, très ancien, bordé au sud par le ruisseau du Pic, formé par une bonne source pérenne, Ce ruisseau, grossi d'une partie des

eaux de la fontaine Martine va se joindre au Serein en amont du pont de Maligny, à la limite des deux territoires communaux. La fontaine, alimentait le lavoir de Lignorelles, un des des trois situés sur

cette commune Des deux lavoirs, il ne reste plus que celui de Villy alimenté par le Pic. Comme dans beaucoup de villages les sobriquets étaient de mise. Ainsi, la méchanceté, l'envie, la raillerie ou tout simplement la malice a fait qu'on avait surnommé les habitants de Villyles "punajeaux ou punasiaux" de punais, punas (putois), appliqué à toute bêtepuante, maraudant toute la nuit pour s'infiltrer dans le poulailler des voisins et saigner poules et lapins.s' D'autres vous diront que c'était tout simplement des habitants braconniers qui dans les bois, usant de collets emparaient de lapins de garennes sans détriment pour les habitants.

L’histoire locale n'apprend pas grand chose pour la période antérieure au XII°siècle.A partir de l'époque romaine, au lieu-dit "les Corniottes" a été trouvé un cippe en pierre, carré, long de 1.33 mètres de haut, représentant d'un coté Vénus sortant de l'eau et de l'autre Mercure, armé du caducée. Il fut donné au musée d' Auxerre.

En 1837, au sud, climat de la Fontaine de sang (plutôt fontaine du cens) on a trouvé un tombeau de pierre ayant sur le bord du couvercle, ces mots en lettres romaines : D.M. Nifea nefetera. En ce qui concerne la troisième découverte, elle eut lieu en 1847. Au même climat, il fut découvert trois sarcophages, à 100 mètres de la même fontaine située entre Villy et La Chapelle Vaupelteigne, sans sculptures et sans inscriptions. Deux étaient vides, le troisième contenait des ossements avec deux agrafes. Le cultivateur les a remis à monsieur Rabé, juge de paix du canton de Ligny qui en a fait hommage à la Société des sciences historiques de l'Yonne en 1859 par l'intermédiaire de Monsieur le Comte Léon de Bastard, de Maligny.

Fondation du village

Les origines de ce village sont inconnues. A l'époque gallo-romaine, la vallée du Serein

est parsemée, ça et là, de villas, (fermes ou domaines agricoles) . La plupart disparurent au cours des invasions L'étymologie même de villy pourrait supposer qu'il doive son origine à une "villa" gallo-romaine subsistante.

Le cartulaire général de l'Yonne indique que ce village portait le nom de Villeyum, Villi en 1148 et Villiacumm en 1167. On connaît donc officiellement Villy depuis 1148 et par la première charte seigneuriale de son représentant Odo de Villi.

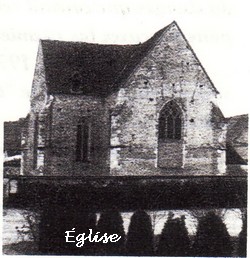

C'est vers cette date que les habitants érigèrent la première église et à partir de ce moment là le village et ses terres devinrent un fief dépendant de l'importante seigneurie de Maligny (Merlenniacus) et le resta jusqu'à la Révolution cette date, le baptême de ces dernières sont dans les pages suivantes)

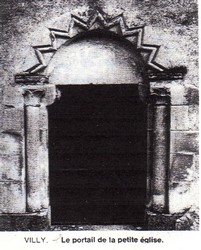

Le portail roman du XI° siècle est vraiment digne d'intérêt. Le mur nord représente des vestiges de fresques qui devaient garnir tout le chœur autrefois. Les fresques recouvertes ou abîmées, encadraient des médaillons renfermant les croix de Consécration, dont cinq subsistent encore, datant de 1626.

C'était hier dans l'organisation ecclésiastique, l'église de cette paroisse, dédiée à Saint-Etienne, était du diocèse de Langres et du doyenneté de Tonnerre. D'abord succursale de Lignorelles (appelée dans le registre des BMS de 1643 "Villy, secours de Lignorelles".

Elle fut érigée en paroisse en 1755, à la nomination de l'évêque de Langres,

Modeste église ayant défié les ans, sa structure primitive est demeurée à peu près telle que les anciens l'ont connue. Seul souvenir et témoin du passé De style moyenâgeux, dépourvue de clocher, on devine la cloche sous la toiture en tuiles, par l'existence de deux lucarnes au-dessus de la chapelle sud. La cloche « Marie Adeline », bénite l'an 1882 dont il est fait mention dans ce texte a été installée après que les registres paroissiaux aient été remis à l'Etat. D'autres cloches existaient avant cette date. Que sont elles devenues ? Vous trouverez ci-après le baptême de l'une ou l'autre d'entre elles à la suite de cet article.

En 113, le premier seigneur de Maligny, Hugues de Merlenniac. En 1133, faisait des libéralités à la jeune abbaye de Pontigny et, en 1160, il était qualifié de "bienfaiteur du chapitre Saint Martin de Chablis.

Villy ne dut jamais avoir de château ni de seigneur vassal, mais une grande maison seigneuriale à coté de l'église, composée de corps de logis, granges, étables, jardin, le tout bien entouré, gardée par un chevalier, un grangier et le prévôt de justice, Guillaumeen 1295.

Avant 1335, les seigneurs de Maligny relevaient des comtes de Champagne.

Lorsqu'en 1343, la justice qui y était rendue, fut vendue au roi Philippe le Bel, par Marguerite de Saint Florentin, l' acte de vente Mentionne les "chastellenies ressortissantes : Maligny, Villy, Lignorelles, le village de Bascencourtil, (paroisse de Lignorelles) et la moitié du village de la Chapelle Vaupelteigne". En 1352 figura le village de Bennes.

L'aveu et dénombrement rendu le 4 février 1413 au roi Charles VI par le seigneur de Maligny fournit la liste de tous les droits qu'il use de par son privilège de suzerain. Parmi eux, nous relevons :

-Le droit de "feuage" où chaque feu dans Maligny, Villy, Lignorelles, devait un bichet d'avoine et 12 deniers.

-Obligation pour chaque habitant de faire pressurer au pressoir banal. Il devait le 20ème au seigneur.

-Droit analogue pour le blé et le pain ; le seigneur fournissait le bois pour chauffer le four banal. Quand le pressoir, le moulin ou le four était détruit ou en réparation, il était permis aux vassaux d'aller ailleurs.

-Chaque habitant devait payer à la Saint Rémy, une poule et six sous.

-Le seigneur se réservait le droit de pêche dans le Serein, depuis Chablis jusqu'à Ligny le Chatel. Etc..

Le 9 février 1605, la seigneurie de Maligny fut érigée en comté et le seigneur rendait foi et hommage au comte de Saint Florentin.

L'époque révolutionnaire se déclara à Villy avec les multiples activités de Jaques Auger-Lamotte, bourgeois habitant Villy, nommé syndic en 1778 et maire en 1790.

Dès 1789, il se déclara "sans-culotte, devint un partisan zélé des jacobins; nommé commissaire auprès de l'administration de Ligny le Ch. par le Directoire, il entra en conflit avec le président Bavoil, notaire et juge de paix du canton et créa des difficultés aux prêtres du canton.

Sous son impulsion les habitants manifestèrent leur joie de la suppression des droits féodaux et de l'avènement de la République, en plantant "un arbre de la liberté" au centre du village, disparu au cours de la deuxième guerre mondiale, après avoir été endommagé par des militaires allemands.

24.12.1790 : le Directoire autorise la municipalité à répartir sur les habitants de sa commune la somme de 40 livres, pour l'employer à substituer sur le drapeau de la garde nationale, les armes de la Nation à celles de Mr d'Aguesseau, leur ci-devant seigneur et à l'acquisition d'une caisse.

La vente des biens nationaux de la commune eut lieu les : 9 avril 1793 (9 prairial an 2)

(19 messidor an 4), (18 vendémiaire et 29 brumaire an 5)) et le (3 août 1810).

.Mairie école

En 1847, la mairie de Villy et son maire Mr Couturat projetèrent cette création sur une propriété de la commune

Une école dut exister bien longtemps avant cette date, où était-elle située ? Car en 1722, décède Claude Folgy, recteur d'école de Villy, il est alors âgé de 73 ans.

La digue communale

-la commune de Villy, bâtie à l'extrémité d'une vallée, longue et étroite, dans laquelle affluent les eaux d'un grand nombre de ravins, fut inondée et presque emportée le 29 juin 1789, par suite d'un orage. Pour empêcher qu'un tel malheur se reproduise, le maire à cette époque, fit élever une digue défendant le village de l'irruption des eaux.

L’église monument historique du 13°siècle

En 1971, le Maire de l'époque et le conseil municipal, s'inquiétant du danger que courait cette église, eurent l'idée d'y organiser un concert de musique sacrée pour procurer les premiers fonds nécessaires.

Le 19 septembre 1971, s'ouvrait tout grand l'antique sanctuaire pour accueillir le sympathique orchestre "Apocalypse" dirigé par Mr Perrault, ainsi que les personnalités, notables et public.

L'allocution du maire à cette occasion débutait ainsi : "Certes nous ne sommes pas appelés à défendre un chef d'œuvre en péril. C'est bien plus à nos yeux, le souvenir de nos ancêtres qui tend à s'effacer, car tel un vieillard usé par les ans, notre église chancelle, de par l'hostilité des uns, l'indifférence des autres

Ce remarquable concert, de nombreux dons et une très importante participation de la commune ont permis de réunir les 2 500 000 anciens francs, nécessaires aux travaux.

Signalons ici qu'en vue de la Saint Vincent de 1983, en reculant l'hôtel, des ouvriers ont découvert une pierre tombale portant l'épitaphe suivante : "Ci-gist dam(oiselle) Marie-Magdeleine. , vy (je pense que c'est "cy") vivante femme de défunt Maître Claude Rolley, vivant receveur de la terre et vicomte de Ligny, laquelle décéda le 27° jour du mois de septembre 1701, âgée de 72 ans. Priez dieu pour le repos de son âme.

Le prix de la religion

Si la "portion congrue" destinée à la subsistance des prêtres provenait d'un bénéficiaire (seigneur, communauté religieuse, prieur etc…), les paroissiens n'en devaient pas moins diverses charges à leur pasteur.

La dîme menue ou verte : était prélevée sur les potagers et les jardins.

Les novales : sur les terres récemment mises en culture.

Les dîmes : sur les laines, les agneaux, les cochons, les oisons, les fruits et aussi celle de la filasse pour remplacer les cordes des cloches ; une participation était également perçue lorsque les bâtiments religieux nécessitaient des réparations.

Cela ne dispensait pas l'acquittement des frais du culte dont les cérémonies furent uniformément taxées ou tarifées par l'Official de Paris en 1619.

-Une messe basse : 8 sols,

-Une messe haute sans cérémonie : 10 sols,

Une messe avec inhumation : 20 sols,

-la messe haute des trépassés valait 30 sols et 4 livres avec trois messes basses et grand cérémonial.

-L'accompagnement du convoi au cimetière, généralement près de l'église était payée 20 sols et 5 sols supplémentaires par prêtre assistant.

-Pour les enfants on payait 8 sols et 2 sols 6 deniers par prêtre. (C'est pour cela que dans beaucoup de registres on trouve mentionner en marge des actes d'enterrement "payé").

L'an 1730 le 29è de septembre à dix heures du matin, j'ai prêtre soussigné vicaire de la paroisse de Saint-Estienne de Villy secours de Lignorelles inhumé dans le cymetière de ladite paroisse le corps d'Anne Garnier femme de Jacques Meurs pauvre étrangers s'estant trouvé et réfugié dans ma paroisse estant tous deux malades et la defunte obligée de délivrer d'un enfant âgé de cinq mois de terme baptisé cependant au lit du feu par marguerite Philippon veuve de Jean Tremblet sage femme de Lignorelles que j'ai enterré 2 jours auparavant qui a l'occasion de la

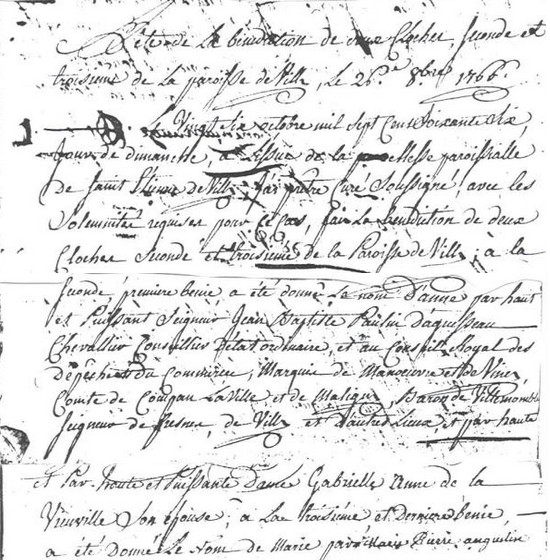

Baptême de cloches à Villy. Comme je vous le disais ci-dessus d'autres cloches ont existé avant 1882. À gauche baptême de Marie ? Anne Marie ????? en l'honneur de la Sainte Vierge en 1719. Les parrains et marraines : Pierre Mercier, prévost et notaire de Villy et damoiselle Anne Marie Didelet

Ci dessus, 1752, baptême de Marie, Parrain : Jacques Saget intendant au château de Maligny et pour marraine : Marie Thérèse Bonnemain son épouse.

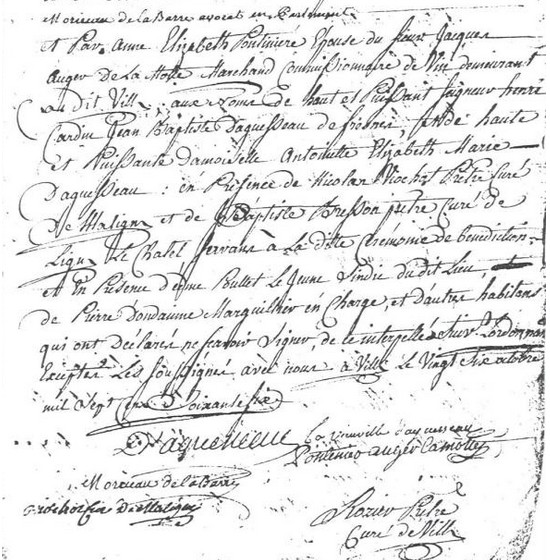

La troisième cloche : Marie, par Marie Pierre Augustin Morreau de la barre des avocats au parlement et par Anne Elysabeth Pontinière, épouse de jacques Auger de la Motte.

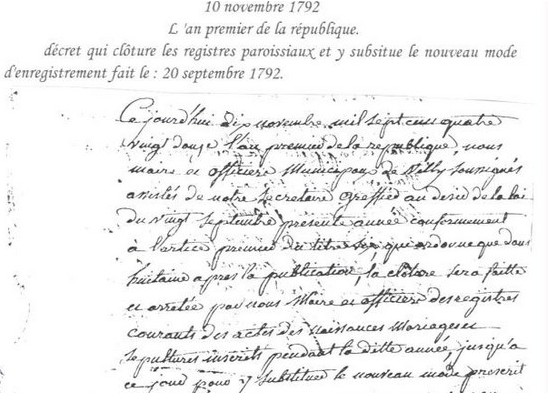

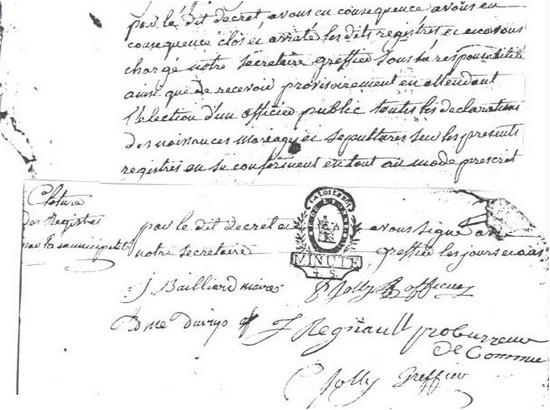

Clôture des registres paroissiaux avant de les remettre à la mairie.

page 179