Yonne (89)

Pourrain

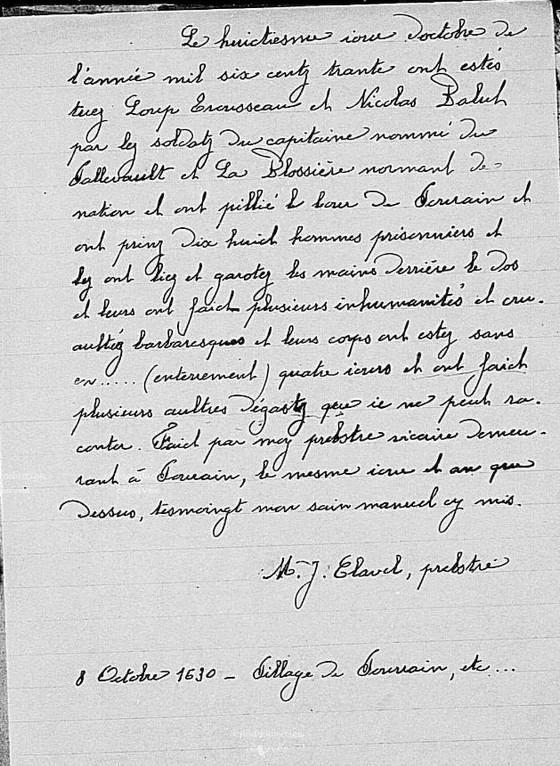

En étudiant les actes de la commune de Pourrain (89), j’ai trouvé un acte qui ne concerne pas l’état-civil mais est un témoignage de l’époque et qui peut vous intéresser.

Le curé mentionne le pillage du bourg de Pourrain le 8 octobre 1630 par des Normands…

Je vous envoie la photo de cet acte et le lien.

page 191

Cordialement

Françoise SAVIER

la fin, exploitait les filons de Puisaye, se rapatriera dans le Vaucluse où l’exploitation était plus facile et plus rentable, car à ciel ouvert. C’est la fin de l’ocre en Puisaye

exploitation

s'accompagne d'une importante activité de

exploitation

s'accompagne d'une importante activité de Pourrain

Pulverunus ("poussière" en latin) est citée en 578. Elle appartient au chapitre cathédral d'Auxerre de 820 à la Révolution. En 841, elle a vu passer Louis et Charles, petits-fils de Charlemagne, en route pour la bataille de Fontenoy. Puis en 1428, Jeanne d'Arc, partie libérer Orléans des Anglais. Enfin, Napoléon traversera Pourrain de retour de l'île d'Elbe.

Ses carrières d'ocre seront exploitées du xviiie siècle au milieu du xxe siècle. Cette

Il existait 2 sites en Puisaye:

- D’abord dans la Nièvre (Bitry) où l’on trouve des traces d’exploitation dès le 14ème siècle. L’ocre était transportée par bateaux jusqu’à la Loire. L’exploitation dura jusqu’au 20ème siècle (St Amand). L’ocre était envoyée à Neuvy-sur-Loire dans des usines de transformation.De cette activité totalement

Depuis longtemps, l'ocre est extraite à Pourrain, à Sauilly (Diges) et Parly. Broyée sur place depuis 1763, elle est acheminée à Auxerre puis, par voie d'eau, à Paris. Le 18 novembre 1846, les quatre plus gros fabricants s'associent pour quinze ans

L’ocre s’est constituée il y a 150 millions d’années, période la plus récente de l’ère

secondaire)C’est dans le Vaucluse (Apte) et en Puisaye que son exploitation a été

La plus rentable et la plus longue.Ensuite à Pourrain, Diges, Toucy, ParlyAu 18ème, la récolte était artisanale: les paysans creusaient des trous dans les champs et aisaient des tas d’ocre.- De temps en temps (1 à 2 fois par an) des marchands hollandais passaient acheter les tas. L’ocre était traitée en Hollande et revendue en France sous l’appellation « ocre rouge de Hollande ».( cette manière de collecter existe toujours en Italie) Au début du 19ème, des sociétés et des financiers parisiens créent des usines pour industrialiser l’exploitation de l’ocre.

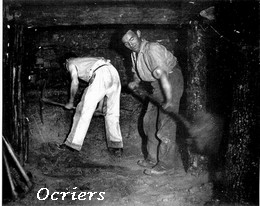

A Diges-Pourrain, le boisage des galeries est indispensable, le « plafond » étant de mauvaise qualité.

Les ouvriers descendent par une échelle , l’ocre est remontée au seau, puis par la suite, avec un treuil .Les vieilles galeries sont rebouchées avec le sable.

Au fond, on trouve un « piqueur » qui pioche et un “chargeur” qui emmène les seaux. L’ocre est broyée, puis tamisée.

La terre d’ocre subit plusieurs manipulations et

transformations avant d’être utilisable.

Elle est d’abord placée, en motte et en quinconce, dans un four à 250° afin

d’évaporer toute humidité, puis à une certaine température, l’ocre jaune

devient de l’ocre rouge !

Mais à cette étape, l’ocre est encore mélangé avec d’autres matières. On va le faire décanter dans des bassins et le séparer de l’argile. Puis les mottes d’ocre seront mises à sécher en été, entreposées en muret, au soleil.

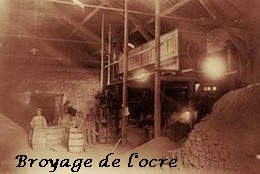

Enfin on va concasser, broyer puis tamiser avec des filtres de soie la poudre d’ocre et cela dans 2 moulins différents

afin de ne pas mélanger les terres rouges et jaune. L’ocre est ensuite tassée dans des tonneaux qui pèsent entre 50 et 250 kg et le nom du destinataire, la destination et la qualité de l’ocre sont inscrits au pochoir sur le tonneau.

Au 19ème, on commence à laver l’ocre pour lui enlever ses impuretés (grains de silice). La qualité augmente, le prix aussi. On vend différentes qualités.

L’ocre (jaune), est mise en pains, séchée à l’air, puis cuite dans des fours voûtés, en briques, chauffés au bois à 450° pendant 3 jours. Les pains sont ensuite broyés à la meule de pierre (comme dans les moulins). La poudre est mise en fûts de bois blanc. Ces fûts sont cerclés de bois, le cerclages sont fabriqués à Merry-la vallée.

L’industrie de l’ocre connaît alors un développement très important.

Les ouvriers du Batardeau construisent le pont de la Tournelle pour éviter aux tombereaux venant de Sauilly de faire le tour par le pont Paul Bert. Ils font payer un droit de passage (octroiLes ocres destinées aux ocreries d’Auxerre sont acheminées brutes et travaillées à Auxerre.

A Sauilly, Mr Lechiche expédie dans le monde entier ses fûts tout prêts.

Le poste le plus pénible est le travail broyage à cause de la poussière. On ne se voit pas à 2 m. Les ouvriers souffrent de la néocomiose de l’ocre (sorte de silicose)

L’ocrerie de Parly a vendu son ocre à l’armée allemande. Teintée de noir, elle donnait un kaki utilisé pour les vêtements.

Utilisations de l’ocre

- peintures murales: pigment pas cher et solide car résistant aux ultra-violets. Liants organiques (blanc d’œuf, gomme arabique...)

- fresques: peintes sur un enduit à la chaux frais carbonate de chaux. Très solide car le pigment fait partie intégrante de l’enduit.

- colorants: alimentaires, de linoléum (poudre de lège et huile de lin), plastiques.

- peintures: industrielles et artistiques.

- maquillage: fond de teint…

L’oxyde de fer chimique inventé par les allemands ruine l’ocre car son pouvoir colorant est très supérieur (l’ocre naturelle contient environ 30% de colorants)

La Société des ocres de France qui, à

page 181