Le passage des pertuis et moulins

Leurs redevances

Au 9ème siècle, une charte de 816 indique "le teloneum", (tonlieu ou péage) et "le portaticum" droit payé pour l'ouverture des portes (pertuis).

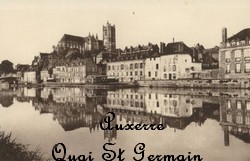

On payait à la descente, on payait à la remonte principalement pour l'usage du "hindar".

En 1515, l'évêque d'Auxerre donne, à bail, son droit de "planchage" (disposer de planches pour le débarquement ou l'embarquement de ses marchandises), de "rouage" (amarrage du bateau à quai), "indar" et "chables" sur les bateaux chargés au quai de la fontaine st Germain à Auxerre. Les règlements étaient très stricts et remontent à la nuit des temps. Ces redevances ont entraînés beaucoup de procès notamment avec les moines du pertuis de Bassou. Peut-être était il trop cher et les voituriers tentaient-ils de le passer en fraude ? Était-ce simplement que les moines étaient plus teigneux que les autres propriétaires ? Ils sont tous morts et nous pourrons

nous renseigner, nous sommes obligés de faire avec les documents en notre possession et supputer, quant aux causes.

Attendu que nous avons vu le morcellement de la rivière dans un précédent paragraphe, nous n'y reviendrons pas car ce sont ces mêmes propriétaires qui réclamaient ces redevances. Comme les Comtes de Nevers étaient propriétaires d'une bonne partie de la rivière jusqu'à une bonne avancée de ce qui est maintenant le département de l'Yonne, mais à cette époque pas de département. Ce ne sont que transactions sur transactions et toujours des transactions. qu'ils s'appellent Pierre, Paul, Jacques, c'étaient toujours des personnes riches, voir des notables, des bourgeois etc.. qui pouvaient se permettre de faire certaines transactions.

De plus, je passerai sous silence qui détient quoi, de qui il le tient, à qui il le passe etc. Les propriétaires en faisaient souvent hommage aux moines des abbayes dont ils dépendaient.

A Chatel Censoir, la terre appartenait aux comtes de Nevers qui faisaient hommage aux évêques d'Auxerre des droits de coutume sur les droits de pêche, sur les bateaux et autres avalants la rivière.

A Merry sur Yonne, et Mailly le Château, terres appartenant aux comtes d'Auxerre qui avaient donné en fief, à différents vassaux, la partie de la rivière leur appartenant avec une contrepartie en espèces ou (et) en nature.

Rien entre cette paroisse et le pertuis du moulin de Gurgy. Il devait pourtant y avoir des redevances concernant les pertuis d'Auxerre et le passage du hindar sur le vieux pont.

A Gurgy, nous avons connaissance du montant du péage de ce pertuis et cela encore à cause des démêlés qu'ont eu les voituriers avec le propriétaire. C'était, à ne pas s'y tromper, à l'évêque d'Auxerre. Il percevait pour ce passage : sur les bateaux corbés et rablés (nous verrons cela au chapitre de la construction des bateaux) de 2 sols et 6 deniers et de 4 sols au pertuis de Régènnes pour les nacelles simples portant 10 muids de vin et pour celles moins chargées que 2 sols et 6 deniers comme à celui de Gurgy. L'évêque était propriétaire de cette partie de rivière jusqu'au pertuis de Bassou. Le célèbre pertuis de Bassou et les démêlés qu'on eu les voituriers avec les moines propriétaires de ce dernier.

Toujours au pertuis de Régènnes, le droit de chablage était amodié 600 livres par an. Les voituriers, eux aussi, vont tenter de se venger de toutes les tracasseries. Ils plantèrent des pieux sur le bord de la rivière, dans le parc de l'évêque, qu'ils étaient obligés de traverser, afin d'y amarrer leurs bateaux ou leurs trains de bois, entravant la libre circulation des autres bateaux. Il faut dire que cet endroit était assez dangereux à passer au point qu'un nouveau pertuis fut construit et les bateaux détournés sur ce dernier au préjudice de l'évêque à qui une indemnité de 24 000 livres fut versée en guise de dédommagement. Nous voici au pertuis de Bassou, propriété des moines de l'abbaye de St Marien. Ci-dessous le rêglement d'un litige par le prévôt des marchands à l'encontre des moines de St Marien.

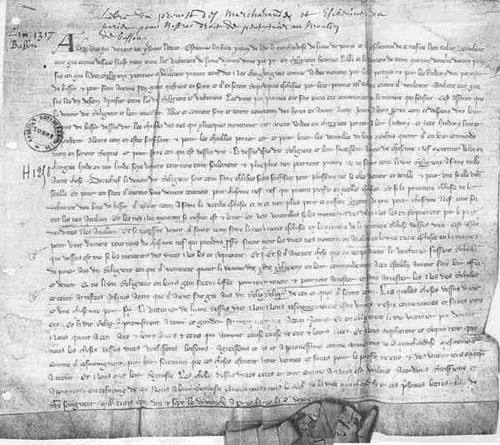

Lettre adressée aux religieux du couvent Saint Marien afin de régler entre eux et les voituriers le litige qui les opposait et de définir les modalités du passage et le coût du hindar.

1317 : lettre du prévost, marchands et eschevins de Paris pour nostre droit de pertuis au moulin de Bassou, et le passage du "hindatz" , des chables, lesver les ventails de leurs moulins lorsque les voituriers le souhaiteront, pour leur passage et que les religieux en seront requis; ne pourront prétendre à plus de 16 deniers tournois par "nef" montant vide ou chargée, hindée ou non hindée ; Lesdits religieux seront tenus faire esclusées suffisantes pour plusieurs "nes" si elles viennent ensemble. Pour une seule les voituriers devront 20 deniers tournois. Lesdites "nes" montant ou avalant en ladite rivière. Ce tarif restera en vigueur assez longtemps car en 1467 ils seront confirmés dans leurs droits de 16 deniers tournois par "nefs" , batteaulx, nacelles soit corbets, rablet, non rablet ou corbets ou autrement chargées ou non chargées, indées ou non indées par chascune pièce desd' nacelles, nefs, ou batteaux et nacelles par eux, leurs gens et officiers au cas que lesd' mariniers, voituriers, ou conduisant iceux bateaulx payeront 60 sols tournois d'amende.

Livre tournois : monnaie frappée à Tours = 20 sous (sols) ou 240 deniers ou 480 oboles = 0,988 francs après la Révolution.

Livre Parisis : monnaie frappée à Paris (sous St Louis) = 20 sous ou 300 deniers ou 600 oboles.

Il y a une légère différence dans la valeur du sous, entre la livre Tournois et la livre Parisis mais je pense que c'est dû à l'évolution du coût de la monnaie.

page 20