Hérault (34)

Montpellier

Notre Dame des Tables

1759 / 1764

Envoyé par :Jean-Philippe Guillemant

La basilique Notre-Dame des Tables est une église-basilique située en plein cœur de Montpellier, rue du Collège, elle est intimement liée à l'histoire de la ville de Montpellier. Cette église est église mère de Montpellier et la ville est sous son patronage ainsi que celui de saint Roch.

La construction de l'édifice de style baroque que l'on peut admirer aujourd'hui a commencé en 1707 et terminé en 1748. Il s'agit de l'ancienne chapelle du collège des Jésuites (actuel musée Fabre), qui devint l’église paroissiale Notre-Dame des Tables en 1802.

L’ancienne eglise

Au Moyen Âge, autour de l'église Sainte-Marie, se dressaient les tables des changeurs de monnaie et

La basilique actuelle : Le titre prestigieux du sanctuaire marial disparu a été transféré en 1802 à l'ancienne chapelle du collège des Jésuites, qui devint l’église paroissiale Notre-Dame des Tables.

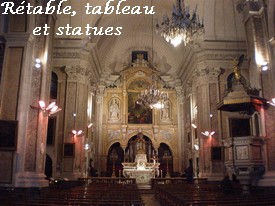

Le chœur, Retable et maître-autel en marbre de Baussan (1853), L'orgue de chœur est de Théodore Puget (1893) possède 2 claviers, un pédalier et 9 jeux

Le tableau "L'Assomption de Perrin" (1804, monument historique depuis 1911) est encadré à droite par la statue de saint Roch, enfant de Montpellier ; à gauche par celle de saint Firmin, évêque d'Uzès, copatron de Montpellier.

Il ordonna le transfert de l'orgue de l'abbaye de Saint-Thibéry à la basilique Notre-Dame des Tables où il fut installé en 1805[1].

Il est très probable que ses sculptures soient l'œuvre de Dominique Ferrère qui travaillait dans la région à cette époque et fut hébergé à l'abbaye de Saint Thibéry; il a ainsi édifié le buffet de l'orgue de la cathédrale Saint-Fulcran de Lodève.

En 1805 l'orgue est transféré à Notre Dame des Tables par un facteur inconnu; En 1846 nouvelle restauration par le montpelliérain Prosper-Antoine Moitessier qui nous a laissé les beaux tuyaux de façade actuels épousant harmonieusement les courbes et les tourelles des deux buffets. En 1884, il est reconstruit dans l'ancien buffet par la manufacture Théodore Puget & Fils de Toulouse.

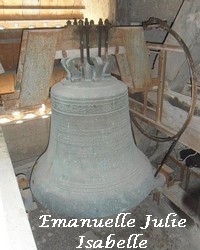

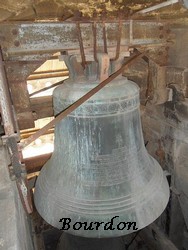

Les cloches : La basilique est dotée de trois cloches :

la plus ancienne date de 1933, se nomme "Notre-Dame des Tables", elle pèse 420kg et donne la note La#3.

· la seconde cloche date de 1985 et se nomme "Emmanuelle-Julie-Isabelle", elle pèse une tonne et donne la note Fa3. Cette cloche a été offerte par Georges Frêche, maire de Montpellier à l'époque.

· La troisième : Le bourdon ou cloche de la victoire date de 1946 et se nomme "Victoire-Etiennette-Adrienne", pèse 1,7 tonne et donne la note Ré

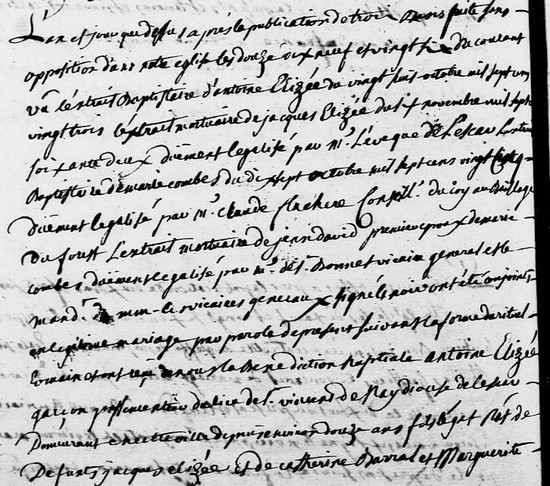

Ce premier acte correspond à un mariage, ce qui n'a rien de bizarre mais ils reconnaissent un enfant avec quelques explications quant à sa naissance

L'acte de mariage en

lui-même est tout à fait classique, mais une deuxième partie est ajoutée:

... lesquelles parties nous

ont déclaré avoir de leurs œuvres un enfant né et baptisé levingt janvier

dernier dans notre paroisse auquel on a donné le nom de Charles Alexandre et

qu'on avait déclaré légitime quoiqu'il ne le fut pas et la mère ayant voulu

cacher son nom s'était faite appeler Marie Bresson quoique son véritable nom

soit Marie Combes ce que les parties ont déclaré ici en présence de ...

L'acte de baptême de Charles Alexandre est dans le même registre, vue

152/405. vue ci-dessous gauche

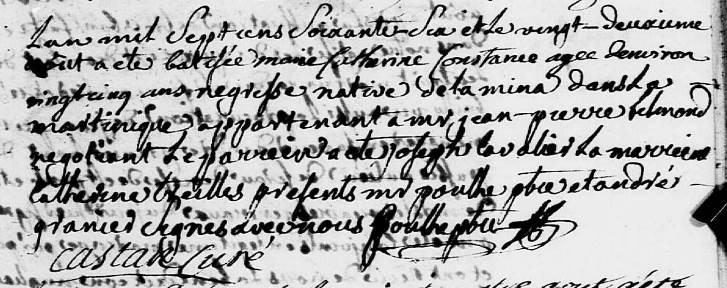

La reproduction de l'acte de droite est le baptême "d'une négresse" selon les usages en vigueur à l'époque et pour lesquels vous trouverez un résumé succinct ci dessous

L'an mil sept cent soixante-six et le vingt-deuxième août a été baptisée Marie Suzanne Constance âgée d'environ vingt-cinq ans négresse native de la Mina dans la Martinique, appartenant à mr Jean-Pierre Belmond négociant. Le parrain a été Joseph Cavalier la marraine Catherine Treilles, présents Mr Poulhe p(rêt)re et André Granier signés avec nous, Castan Curé

Le Code noir est le nom qui est donné au milieu du xviiie siècle à un ensemble de textes juridiques réglant la vie des esclaves noirs dans les îles françaises, en particulier l'ordonnance de soixante articles, portant statut civil et pénal, donné en mars 1685 par Louis XIV, complétée par des déclarations et des règlements postérieurs Prévu à l'origine pour réprimer les abus et le mauvais traitement des Noirs employés dans les plantations, et mettre fin à un trafic qui s'est développé en toute illégalité, l'ordonnance de 1685 eut pour effet de rapprocher la condition des esclaves de celles des autrescatégories de personnes, mais aussi de rendre licites les pratiques de l'esclavage et du commerce des esclaves, en particulier à partir de 1724.

Ce statut est appliqué aux Antilles en 1687, puis étendu à la Guyane en 1704, à La Réunion en 1723 et en Louisiane en 1724. Il donne aux esclaves et aux familles d'esclaves des îles d'Amérique un statut civil d'exception par rapport au droit commun coutumier de la France de cette époque, et donne aux maîtres un pouvoir disciplinaire et de police proche de celui alors en vigueur pour les soldats, avec des châtiments corporels3. Il exige des maîtres qu'ils fassent baptiser et instruire dans la religion catholique, apostolique et

romaine4tous leurs esclaves, leur interdit de les maltraiter et réprime les naissances hors mariage d'une femme esclave et d'un homme libre. Il reconnaît aux esclaves le droit de se plaindre de mauvais traitements auprès des juges ordinaires et des gens du roi, de témoigner en justice, de se marier, de tester, de se constituer un pécule pour racheter leur liberté.

Le Code noir ne concerne ni la Nouvelle-France, ni le Canada français où l'introduction d'esclaves et l'esclavage resteront toujours interdits.

La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 énonce le principe de l'abolition de l'esclavage, mais sous l'influence du Club Massiac la Constituante et la Convention posent que cette égalité ne s'applique qu'aux habitants de la métropole (où il n'y a jamais eu d'esclave) et pas à ceux des colonies d'Amérique.

Le 4 février 1794, la Convention décrète l'abolition de l'esclavage, mais sans prendre de mesures pour l'appliquer. Les esclaves n'ont plus aucun statut ni droit

Napoléon Bonaparte, maintient, par la loi du 20 mai 1802 l'esclavage dans les îles récupérées des britanniques par le traité d'Amiens. L'esclavage n'est pas rétabli à Saint Domingue. La campagne de 1801 à 1802 vise à réprimer l'insurection de Toussaint Louverture qui s'est promulgé gouverneur à vie.

L'esclavage des Noirs ne sera définitivement aboli en France que le 4 mars 1848, la traite négrière l'ayant été en 1815.

Voir l’article complet : Voir: http://fr.wikipedia.org/wiki/Code_noir

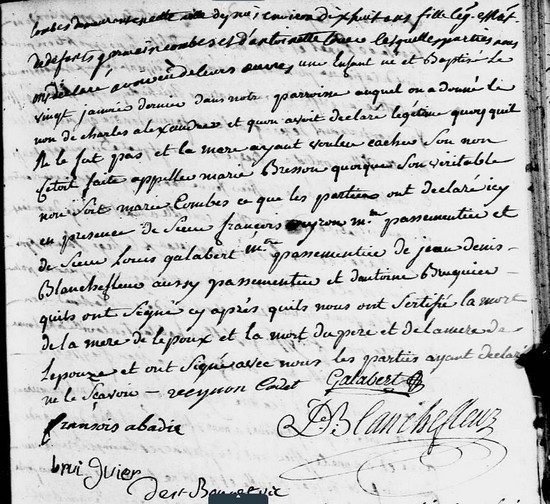

L'an mil sept cent soixante

deux et le quatrième février

M.M. Jean Pierre Vaissière avocat et demoiselle Thérèse

Mounès, après avoir reçu ce même jour la bénédiction

nuptiale de nous procuré soussigné, se sont de

nouveau présentés seuls devant nous et nous ont prié

et néanmoins requis de recevoir et inscrire à nos

registres la déclaration que leur conscience les oblige

à nous faire, savoir qu'il est provenu de leur fait

un enfant mâle né le vingt huit mars mil sept

cent cinquante deux et baptisé le lendemain dans

l'église paroissiale Sainte-Anne de cette ville auquel

enfant il fut donné le nom de Gaspard Pascal et

qui a toujours été sous leurs yeux et nous ont déclaré

qu'ils auraient aussitôt réparé leur faute par le mariage

si leurs pères et mères avaient voulu donner leur consentement

de laquelle déclaration ils ont requis acte et ont signés

avec nous

Comme quoi il y a toujours des soucis avec les parents...

Comment voulez vous qu'on

s(y retrouve, nous pauvres généalogistes amateurs

page 1