|

Isère (38) Brié et Angonnes 1777 |

|||||||||

La passionnante histoire locale pourrait se résumer en un seul mot : résistance

! Des guerriers Allobroges jusqu’aux maquisards de la seconde guerre

mondiale, de l’assemblée de Vizille qui jeta les bases de la Révolution

Française jusqu’aux industriels qui maîtrisèrent la terrible force

de l’eau, les générations successives ont rivalisé de ténacité.

En

août 44, la 157e division alpine allemande marche contre le maquis de

l’Oisans après avoir écrasé celui du Vercors. Mais en apprenant que

les forces américaines sont non loin de là, ils opèrent un repli vers

Grenoble, subissent les tirs des tireurs embusqués au niveau de Jarrie,

ripostent violemment et incendient le secteur avant de repartir pour

Pont-de-Claix.

Brié et Angonnes se situe, sur un plateau, à une dizaine de kilomètres au sud-est de Grenoble. Le nom de Brié viendrait de l’appellation « Brig », forteresse en gaulois. En 1339, Brié est une maison forte qui forme, déjà associée aux Angonnes, l’une des sept mistralies du mandement de Vizille (les mistralies étaient les zones sur lesquelles le mistral, un collecteur d’impôts chargé de percevoir le tiers des produits des actes de justice relatifs aux habitants, exerçait son office). |

|||||||||

|

|

|

|

||||||

|

Lieux et monuments

Église Saints Pierre et Paul : absides

et chœur

des Chartreux,

nef du XIXe siècle

rénovée.

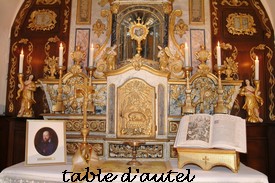

Moulin musée et coopérative du Moulin-Neuf Chapelle des Angonnes : Eglise médiéval qui fut la paroisse des Angonnes en 1339 et dont la qualité d'une récente restauration en fait sans conteste un joyau du patrimoine isérois. En partie reconstruite au XVII° siècle, placée sous le vocable de Saint Hypolyte, elle faisait partie, comme celle de Brié, du mandement de Vizille. Sa pièce majeur est incontestablement le maître autel retable de type rural en forme de tombeau selon la coutume de l'époque pour rappeler la mort du Christ. Il est doré à la feuille et paré de marbres clairs, considéré comme l'unique exemplaire du département, classé monument historique, mobilier protégé et toiles classées complètent cet ensemble. L'église possède aussi un beau reliquaire de l'époque contenant les reliques de saint François de Sales et de sainte Jeanne de Chantal. Si la révolution lui fit perdre son statut de paroisse pour devenir une simple chapelle, elle reste néanmoins ouverte au culte et conserve le témoignage d'une paroisse rurale des XVII° et |

|

|||||||

|

|

XVIII° siècle. La visite est inscrite dans les circuits programmés par

les associations de la région.Les

Angonnes

Le nom des Angonnes viendrait, lui, d’un mot latin signifiant « dans

les courbes ». Il est donc probable que la route qui traverse le

hameau suive les courbes d’un chemin très ancien. Là, fut

construite, au début du XIIème siècle, la Chapelle Saint Hyppolite,

joyau du patrimoine local, et même départemental. Histoire

En cette an 1587, la France est en plein dans la huitième et dernière

guerre de religion et se déchire en trois clans : le roi de France

et les catholiques modérés, le roi de Navarre et les protestants, le

duc de Guise et la Ligue ultra catholique. Une guerre dans laquelle les

pays voisins sont très présents : si l’Angleterre soutient l’Eglise

Réformée, l’Espagne, elle, aide la Ligue. Des renforts pour LesdiguièresFrançois

de Bonne, duc de Lesdiguières, chef des huguenots en Dauphiné, s’est

installé à Champ sur Drac. Il est menacé par les catholiques de

Bernard Nogaret de La Valette, qui campent à Jarrie.

Voulant rejoindre les huguenots dauphinois, 4000 ou 5000 Suisses commandés par Cugi envahissent le Dauphiné |

||||||||

|

après avoir obtenu l’autorisation de passage du duc de Savoie. Monsieur

de la Valette, appelle à son secours Alphonse d’Ornano, gouverneur d’Aix

en Provence, qui, avec son régiment de Corses, ne rechigne pas à "casser

du protestant" L’armée des Suisses avance, pillant, tuant, volant sur son passage nourriture et bétail. Les armées vivant aux crochets des contrées traversées. Le 19 août 1587, venant du Grésivaudan en passant par Uriage, 12 compagnies de suisses, renforcés par 500 soldats français et une cornette de cavalerie, traversent Brié. L’armée

des Suisses mise en pièces !

Les premières compagnies huguenotes prennent la direction de Jarrie en

passant par Mont Rolland. Dans les bois se cachent 700 hommes, dont les

corses d’Alphonse d’Ornano. Les

mousquets font feu. Puis c’est l’attaque des chevau-légers.

Le soir, on décompte 3700 morts. Les survivants fuient dans l’Oisans

ou sont faits prisonniers, avant d’être libérés moyennant rançon.

D’autres engagements eurent lieu en ce 19 Août1587. A Vif, à

Uriage, : "Alphonse d’Ornano acquiert la réputation d’un grand

homme de guerre après la bataille d’Uriage,

Pour récompenser d’Ornano, Henri III l’élèvera à la dignité de

Conseiller d’Etat en lui adressant ces mots : " Nul autre

que vous, Monsieur, depuis Jules César et mon aÏeul François 1er

n’a si glorieusement vaincu les Suisses". Deux ans plus tard, Lesdiguières s’alliera à ce même d’Ornano, entre-temps promu Lieutenant-Général du Dauphiné et Maréchal de France, pour reprendre Grenoble des mains des ligueurs et maintenir le Dauphiné sous l’obédience du roi, Henri IV. Et maintenant l'acte qui a motivé le petit historique de cette commune |

|||||||||

|

|

||||||||

|

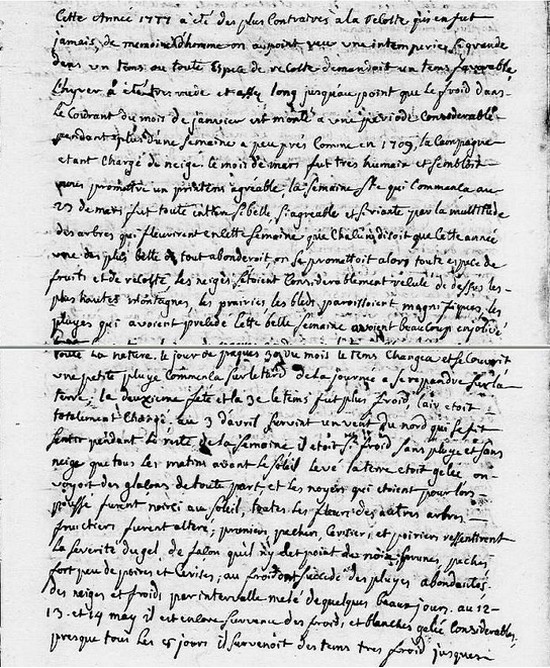

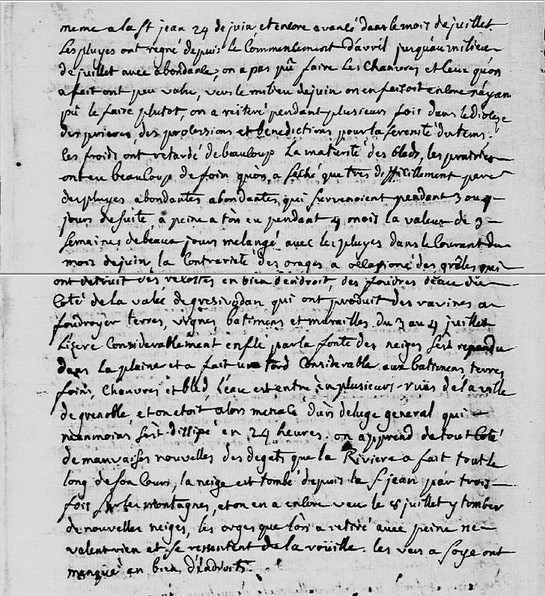

les grands froids de 1777 qu'on peut rapprocher de ceux de 1709.

Il fit très froid mais la semaine sainte de mars fut douce et humide qui laissait présager de belles récoltes tant fruitières que céréalières mais, parce qu'il y a un mais!!!! à partir du 3 avril le froid redevint si intense qu'on voyait des glaçons partout, la terre gelée se fendait avant la levée du soleil et certains arbres tels les noyers devinrent tout noirs au soleil, tous les arbres fruitiers s'en ressentirent et il n'y eut aucun fruit. Les 13 et 14 may c'était toujours toujours de très grands froids et jusqu'à la Saint-Jean 24 juin. Ensuite ce furent les pluies qui commencèrent vers fin avril et durèrent jusqu'au mois de juillet. Toutes les processions, toutes les messes, les prières et bénédictions qui furent dites, rien n'y fit. Du fait des orages de pluie et de grêle en bien des endroits, du coté de la vallée du Grésivaudan qui ont produit des ravines ou foudroyé les terres, vignes, bâtiments, murailles les 2, 3 et 4 juillet. L'Isère, considérablement enflée par la fonte des neiges s'est répandue dans la plaine et a fait des dégâts considérables aux bâtiments, terres etc... l'eau pénétra jusque dans les rues de la ville de Grenoble. C'était une menace de déluge qui pourtant s'est calmé en 24 heures .mais a fait de très gros dégâts dans tous les pays alentours, la neige tombée sur les montagnes depuis la Saint-jean trois fois consécutives et même le 8 juillet. Les récoltes perdues même les orges qui ont moins souffert n'ont rien valu. |

|||||||||

| accueil | |||||||||

| retour F à L |

|

||||||||

| page précédente |

page 2 |

||||||||