Manche (50)

Tourlaville

Attesté sous la forme à finale latinisée Torlachvilla en 1063-663.

Il semble que le nom de Tourlaville ait pour origine la « ville » (au sens ancien de « domaine rural ») d'un certain Thorlakr, du nom d’un guerrier danois. L'anthroponyme Thorlakr est basé sur le nom de Thor, le nom du dieu scandinave, suivi de lakr, variation de leikr, « jeu ». Il se rencontre également dans Tout-la-Ville (Torlavilla 1198 ; à Saint-Martin-aux-Chartrains) et dans Tous-les-Mesnils (Toulamesnil 1328 ; Ouville-la-Rivière)3. Le nom de famille normand Tourlaque subsiste jusqu'au xxe siècle et un sieur de ce nom est à l'origine de la rue Tourlaque, dans le 18e arrondissement de Paris. La paroisse relevait du bailliage de Valognes secondaire du bailliage de Cotentin. Elle dépendait de l'élection de Valognes, de la généralité de Caen. Elle dépendait de la sergenterie de Valdesaire.

L'église Notre-Dame est du xive siècle et abrite une chaire à prêcher du xviiie L'édifice est aujourd'hui rattaché à la nouvelle paroisse Saint-Clair du doyenné de Cherbourg-Hague14. L'église est sous le vocable de Sainte-Marie. Elle appartint de longue date aux évêques de Coutances. En 1145, le pape Eugène III confirmait à l'évêque Algare la possession de l'église Sainte-Marie, de la chapelle des Flamands, de la terre du chapelain Angot, et de tout ce qui en dépendait

Pendant la période révolutionnaire, la commune fut rattachée au canton de Digosville.

En 1901, son territoire est amputé de ce qui va devenir la commune de La Glacerie. Commune de la Manche en Basse-Normandie, au bord de la

mer.

Créée à la Révolution en 1789, Tourlaville était l'une

des plus grandes communes de France avant de se voir amputée au profit de La

Glacerie et de Cherbourg. Etymologiquement Tour la ville, veut dire la ville

de Thor, le dieu Viking. Elle a accueilli diverses industries liée à la

construction navale ou à la métallurgie.

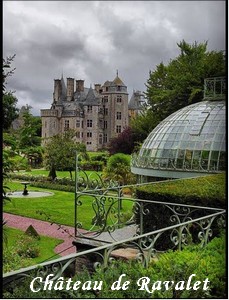

Le château des Ravalet, ou château de Tourlaville, du xvie siècle, de style Renaissance, est propriété de la commune de Cherbourg depuis 1935. Il fait l'objet d'un classement au titre des Monuments historiquesdepuis le 4 mars 199612. L'actuel château, de style renaissance, est construit entre 1560 et 1575. Il appartient à la famille de Ravallet. Il abrite les amours incestueuses de Julien et Marguerite de Ravalet, amants qui seront décapités, à Paris, le 2 décembre 1603 en place de Grève.

(Julien de Ravalet naît en 1582 et Marguerite en 1586 au sein d'une famille noble. Rapidement, leur complicité fraternelle se mue en amour platonique, leurs parents les séparent. Ils envoient Julien au collège de Coutances à treize ans. Trois ans plus tard, au retour de Julien, Marguerite est mariée à Jean Lefevre de Haupitois, plus âgé qu'elle de trente-deux ans, Son mariage n'est pas heureux et elle fuit le château conjugal, pour retrouver son frère. Ils se cachent à Fougères puis à Paris.

Arrêtés le 8 septembre 1603, sur demande de Jean Lefevbre, ils sont jugés pour adultère et inceste, accusations qu'ils nient, et condamnés à la décapitation. Malgré une requête de grâce de leur père, ils sont exécutés le 2 décembre 1603 au matin, à l'âge de 21 et 17 ans, en place de Grève

à Paris, après que Marguerite a accouché.)

En 1777, la famille de Tocqueville l'acquiert et le conserve jusqu'en 1906.

L’histoire du Château de Tourlaville remonte au Moyen-Âge : des textes (aujourd’hui perdus) affirment la présence d’un château-fort sur le site dès cette époque, ce qu’atteste la présence du donjon, à l’ouest du château. Mais son histoire débute véritablement au XVIe siècle. Les deux fiefs de Tourlaville, sont réunis par Jean II Ravalet, abbé d’Hambye. En 1562, les frères Jean et Jacques Ravalet deviennent seigneurs de Tourlaville. L’abbé dresse les plans de l’actuel château dont les travaux s’achèvent en 1575, date à laquelle il l’offre en cadeau de mariage à son neveu, Jean III, père de Julien et MargueriteJean Lefevre s’avère mauvais gestionnaire tout comme son fils Jean IV. A son décès en 1653, ses enfants sont écartés de la succession. La seigneurie est saisie et le domaine démantelé. Le château est acquis par un petit-neveu de la famille Ravalet-Tourlaville, Charles de Franquetot. fait réaliser le tableau Marguerite et les Amours (voir ci-dessus) auprès duquel il est assassiné par cinq individus,. Pendant la Révolution, le château ne subit aucun dommage. Il semble qu’il ne soit plus habité à partir de cette période et qu’il serve de ferme. En 1856, Edouard de Tocqueville hérite du château qui est en très mauvais état. En 1858, Théophile Gautier, venu à Cherbourg à l’occasion de la visite de Napoléon III, déplore dans un article le délabrement du château. Suite à cette parution, Edouard de Tocqueville entreprend des travaux de restauration. A sa mort, son fils cadet, René de Tocqueville, poursuit les travaux de réfection Il fait également construire une magnifique serre surmontée d’un belvédère et entreprend l’aménagement du parc. En 1910, de graves revers de fortune contraignent René de Tocqueville à la vente de tous ses domaines. Pendant la Première Guerre mondiale, le château est utilisé comme hôpital. Il est laissé dans un état de total délabrement. Revendu à plusieurs reprises, il devient la propriété de la Ville de Cherbourg en 1935. De 1939 à 1945, le château et ses communs sont occupés par l’état-major français puis par les armées allemandes et américaines.

Son originalité tient à sa jetée de pierres sèches et de pierres plates verticales. Construit, à partir de 1783, par François-Justin Asselin du Vey, le port du Becquet avait pour vocation de permettre l’embarquement des pierres nécessaires à l’enrochement des digues fermant la rade de Cherbourg. « Au début de cet enrochement, la montagne schisteuse du Becquet fut considérée comme un point d’exploitation très important. Pour faciliter l’embarquement des matériaux vers la rade, la Marine, en 1783 et en 1784, fit agrandir et fermer par des digues en pierres sèches le havre le plus rapproché des travaux

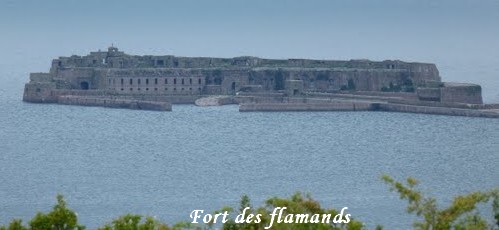

Le port et le fort des Flamands, au nord-ouest, jouxtent la rade de Cherbourg. Située sur l’ile Pelée

Une charte de 1256 indique un fief nommé Grossum-fossatum

Le fief aux flamants sont des souvenirs de la colonie des Brabançons en 1308 qui traficotaient a Tourlaville.

-1400 les anglais pillent Tourlaville

-1495 la femme de Louis XII le donne à Robert D’Anneville

-1502 le curé de Tourlaville permute avec le chanopine de Coutances

-1536 Jean Vippart escuyer est seigneur de Tourlaville

-1603 décapitation des enfants Ravalet (voir dans l’histoire du château)

-1692 construction de la première redoute de Tourlaville et détruite par les anglais en 1758

-1777 premier plan du fort termine en 1784

-1780 création d’une école de canonniers et garde côtes

-1824 à 1834 découverte de médailles romaines

Le fort des Flamands est un ouvrage

de protection du port

de Cherbourg, situé à Tourlaville.

Sa construction est décidée le 15

avril 1844 sur

les rochers des Flamands. Il est achevé en 1850 Il

abrite une partie de la pyrotechnie

des Flamands. Sa gestion est confiée à

l'association Les Gabiers des Flamands.

Le port est construit dans les années 1850 pour servir à la construction des

fortifications de la rade et conserver les bois mâtures préalablement

immergés dans la mare de Tourlaville. Pour ce faire, le port et la mare sont

reliés par un canal.

Le bassin est en pierres de taille de granite de Fermanville maçonnées,

parant un corps d’ouvrage de moellons bruts maçonnés au mortier de chaux.

les Verriers ou la glacerie

village historique des verriers. Le 20 avril 1944, il est la cible de bombardements anglo-américains tuant dix-sept civils8.

Il y a vers le village de la Glacerie 2 belles roches druidiques

La Glacerie est une ancienne commune

française, aujourd'hui commune

deleguée, Elle a été créée en 1901 par

démembrement du territoire de la commune de Tourlaville.

Territoire de la paroisse de

Tourlaville, La Glacerie

ne naît qu'à l'implantation d'une manufacture de verre au xviiie siècle. Dans la première moitié du XVIe siècle, Pierre de Belleville fonde une verrerie au hameau du Breuil, à Couville. En 1549, il la transfère à Brix et deviendra vers 1750 une bouteillerie dans les mielles de Tourlaville[2].

La famille de Belleville ouvre vers 1560 une autre verrerie à Tourlaville, dans la vallée du Trottebec, à la lisière nord de la forêt de Brix. Elle échoit à la famille Caqueray au début du siècle suivant[2].

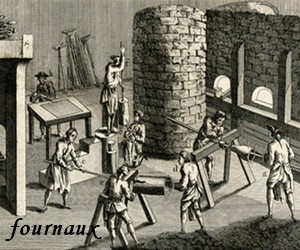

En 1655, Richard Lucas de Néhou, propriétaire de cette manufacture, profitant du bois à disposition, implante dans la vallée du Trottebec installe une fabrique de verre et de glaces, obtient de Colbert, dont il est proche, le privilège du travail du verre à Tourlaville, et fonde un nouvel établissement destiné à fabriquer « toutes sortes de cristaux, verres à vitre, à lunettes, et tous autres ouvrages de verrerie qui fournira notamment la galerie des glaces du château de Versailles dans le cadre de la Manufacture royale de glaces de miroirs. Elle emploie jusqu'à 486 ouvriers puis décline jusqu'à une première fermeture 1702 à 1713

Le spectacle de la coulée sur table était si extraordinaire que la Cour se déplaçait pour y assister.

Devient une fabrique de salpêtre sous la Révolution française.

Un village dit des Verriers se forme autour. Fermée en 1834, la manufacture fut totalement détruite lors des bombardements alliés de 1944, à l'exception de la chapelle, convertie en habitation

Au cours de son activité, entre 1667 à 1834, elle agglomère progressivement autour d'elle des habitations et un village des verriers qui donnera naissance à la commune de La Glacerie en 1901[1].

L’ancien musée détruit en 1944.

Musée de La Glacerie dans une ferme rénovée du xixe siècle.

En 1145 une chapelle des Flamands à Tourlaville avait été donnée par le pape Eugene III à l’évêque de Coutances

En 1655, Richard Lucas de Néhou, propriétaire de la verrerie de Tourlaville à la suite d'Antoine de Caqueray,

Dans deux halles, il place un fourneau pour la réalisation de « verre commun plat » et un autre pour la fabrication de « glaces, verres et autres ouvrages de cristal ». L'établissement est également doté d'un moulin à piler et d'une forge à laver les sables[2].

Grâce à de nouvelles techniques de lessivage des matières premières, Richard Lucas de Néhou aurait été le premier à réaliser du verre blanc transparent en France, quand il est traditionnellement verdâtre, ce qui lui permet de fournir les vitres des fenêtres du Val de Grâce à Paris[2].

En s'inspirant du travail des maîtres vénitiens, il met également au point un procédé de fabrication de glaces à miroirs[2].

Pour affranchir la France du monopole vénitien sur la confection de miroirs, Colbert décide de créer en 1664 une Manufacture royale des glaces de miroirs de Venise, en débauchant des ouvriers vénitiens de Murano. installe l’établissement en 1665 rue de Reuilly, dans le faubourg Saint-Antoine a Paris

Mais face à la crainte des ouvriers vénitiens de la peine de mort qui leur est promise si leurs compatriotes découvrent qu'ils trahissent les secrets de la cité des Doges, Du Noyer se rapproche en 1667, de la manufacture de Tourlaville, lieu plus éloigné des espions potentiels, en plus d'offrir beaucoup de bois à proximité et peu cher, une rivière à commandement, du sable blanc pour la silice à quelques kilomètres, du varech en guise de fondant, du kaolin, et la mer comme moyen de transport[2].

Richard Lucas de Néhou s'associe à Du Noyer, et une succursale de la manufacture royale s'installe à Tourlaville. Elle fait construire une chapelle... Le secret vénitien finit par être percé et Richard Lucas de Néhou, secondé de ses neveux, améliore encore la méthode

Les premiers verres blanc sortis de Tour-la-Ville (Glacerie) sont placés au Val de Grâce par la reine Anne d'Autriche.

Manufacture royale à partir de 1674, la verrerie se consacre aux lentilles pour instruments d'optique et d'astronomie, notamment pour l'Observatoire de Paris jusqu'en 1686, et aux glaces à miroirs dont la qualité permet à Colbert d'interdire désormais celles de Venise[1].

Richard Lucas de Néhou meurt en 1675 ses neveux se consacrent aux recherches pour améliorer les techniques de verrerie, et met au point vers 1688, un procédé de coulage qui permet d'obtenir des glaces plus grandes que par soufflage. Le coulage offre également l'avantage de limiter les graves complications de santé des souffleurs de verre

En 1691 sont présentées les quatre premières grandes glaces coulées à Louis XIV. Une partie des glaces du Palais de Versailles, du Louvre, Fontainebleau, Marly ou Meudon viennent de la manufacture de Tourlaville.

Entre temps, Colbert est mort. Le nouvel intendant, Louvois, accorde des privilèges royaux à Abraham Thevart, qui prétend pouvoir couler des glaces de 60 à 80 pouces de hauteur Les deux manufactures entrent en conflit du fait des empiètements réciproques sur leurs privilèges Thévard appelle Louis Lucas de Néhou à la tête de sa manufacture parisienne, et une ordonnance royale n'ordonne la fusion de la compagnie des Grandes glaces (Thévard) et de la manufacture des glaces de miroirs de Venise (Tourlaville)[1].

Abandonnée puis remise en activité, on n'y fait plus qu'y polir les glaces apportées brutes de Saint-Gobain [3]. Au printemps de 1834, divers particuliers achètent le matériel de la manufacture, qui est ainsi « totalement détruite »

FFRAD050_etat_civil%2Exml&page_ref=1142896&lot_num=1&img_num=1

Envoyé par Jean Pierre Enault

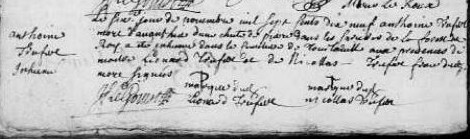

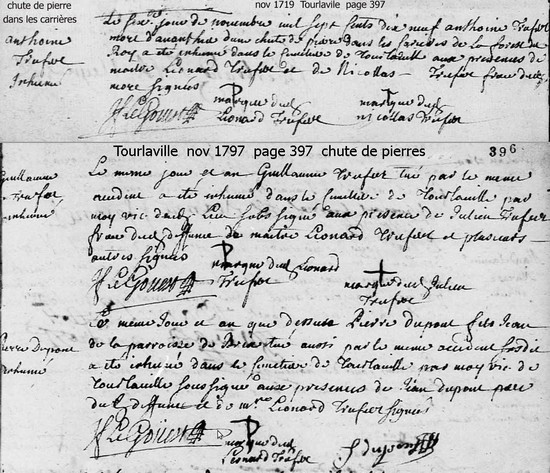

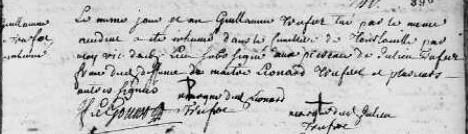

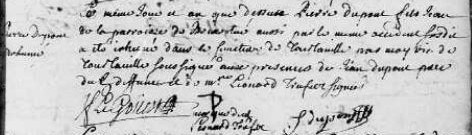

Il dut y avoir beaucoup d'accident par les chutes de pierres car en 1719 un est, non pas relaté, mais 5 ou 6 décès portent cette annotation

Je pense qu'il y en a eu d'autres aussi dont à l'enregistrement du décès la cause n'a pas été mentionnée

page 20