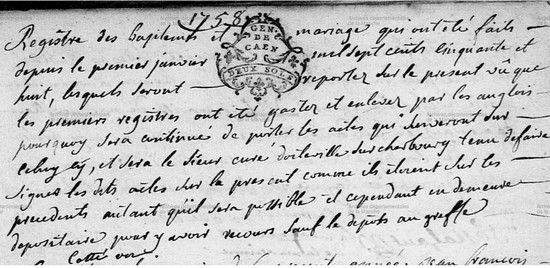

Après son

envoi Jean René m'a envoyé ce qui suit :

j'ai trouvé que les anglais on débarqué à l'ouest de Cherbourg une

troupe de 15000 soldats et 600 chevaux pour détruire le port de

Cherbourg.

Ce raid fait partie d'une série pour soulager le front sur l'Allemagne

et obliger la France à garnir ses ports (guerre de 7 ans). Ils sont

restés du 8/8/1758 14/8/1758.

Le port de Cherbourg et tout les navires et bateaux y compris de pêche

ont été brulés. Les canons embarqués et montrés en procession à Londre.

La troupe a fait des ravages et les anglais ont taxés les bourgeois de

Cherbourg ainsi que la manufacture de glace de Tourlaville (est de

Cherbourg).

https://books.google.fr/books?id=b4ABAAAAQAAJ&pg=PA135#v=onepage&q&f=false

https://fr.wikipedia.org/wiki/Raid_sur_Cherbourg

Contexte

Accumulant les

défaites en Europe continentale, le gouvernement britannique décide, à

partir de 1757, de tirer parti de sa supériorité navale pour lancer une

série de descentes sur les côtes françaises, en guise de diversion -

obligeant la France à retirer une partie de ses forces d'Allemagne (pour

protéger ses côtes), là où les alliés de la Grande-Bretagne, la Prusse,

Hanovre et le Brunswick reculaient. À l'automne 1757, une expédition

britannique sur Rochefort parvient à capturer l'île d'Aix, mais échoue

devant la ville et doit battre en retraite. En 1758, le duc de Brunswick

demande à ses alliés britanniques de mettre leur politique en œuvre pour

soulager ses troupes qui enchaînaient les défaites. Une importante

flotte est armée au sud de l'Angleterre, sous la supervision de l'amiral

Anson, le First Lord of the Admiralty. En juin 1758, les Britanniques

lancent un raid sur Saint-Malo. Face au succès rencontré lors de cette

expédition, un nouveau raid est envisagé et il est prévu que le Prince

Edward, le frère cadet de Prince de Galles ferait partie de

l'expédition.

Le raid

Les forces terrestres

britanniques sont placées sous les commandement du Lieutenant General

Thomas Bligh, alors que le commandement de la flotte est confié au

commodore Richard Howe1. La flotte britannique croise le long des côtes

de Normandie, menaçant un certain nombre de ports, avant d'arriver en

vue de Cherbourg le 7 août. Les conditions météorologiques étant

favorables, les Britanniques parviennent à débarquer leurs troupes. Une

fois à terre, ils balayent la petite garnison qui était chargée de

défendre la ville, lancent un assaut et capturent Cherbourg. Ils

entreprennent alors de détruire les fortifications et le port. Le 16

août, les Britanniques quittent Cherbourg et ré-embarquent après être

restés une semaine sur place

Conséquences

La nouvelle du succès

de cette expédition remonte le moral de la population en

Grande-Bretagne, toujours marquée par la perte de Minorque deux ans plus

tôt. Les journaux remarquent qu'il s'agit du premier débarquement — de

grande ampleur — à être couronné de succès depuis la guerre de Cent

Ans3. Cette politique de descentes navales était défendue par William

Pitt et ce succès l'encourage à lancer de nouvelles attaques sur les

côtes françaises. En septembre 1758, Bligh essaye de capturer

Saint-Malo, mais le gros temps l'empêche de débarquer l'intégralité de

ses forces, et ses hommes doivent rapidement se replier face à des

Français supérieurs en nombre. Bligh est alors contraint d'ordonner à

ses hommes de ré-embarquer, ce que les Britanniques parviennent à faire

au prix de lourdes pertes à la bataille de Saint-Cast. Cette défaite

marque la fin de la politique de raids et de « descentes navales », les

Britanniques préférant désormais engager davantage de forces en

Allemagne plutôt que de risquer un nouvel échec

Malgré ce dernier revers, ces raids ont

atteint leurs objectifs dans la mesure où ils atteignent le moral de la

population française, et montrent que le territoire de la France

métropolitaine était lui aussi sous la menace des attaques britanniques.

En réponse, la France planifie une invasion de la Grande-Bretagne,

destinée à mettre un terme au conflit, mais ces plans doivent être

abandonnés après les défaites de Lagos et de la baie de Quiberon.

La guerre de Sept Ans (1756-1763) est un conflit

majeur, le premier à pouvoir être qualifié de « guerre mondiale »2,3.

Elle mêle de façon conséquente les grandes puissances de l'époque,

regroupées dans deux ensembles d'alliances antagonistes, et se déroule

simultanément sur plusieurs continents et théâtres d'opérations,

notamment en Europe, en Amérique du Nord et en Inde.

Elle oppose principalement le royaume de France,

l'archiduché d'Autriche, leurs empires coloniaux et leurs alliés, au

royaume de Grande-Bretagne, au royaume de Prusse, leurs empires

coloniaux et leurs alliés. Cependant, par le jeu des alliances et des

opportunismes, de nombreux pays européens et leurs colonies participent

à cette guerre, notamment l'Empire russe aux côtés de l'Autriche ainsi

que le royaume d'Espagne aux côtés de la France.

Le conflit s'est traduit par un rééquilibrage important

des puissances européennes4. En Amérique du Nord et en Inde, l'Empire

britannique sort vainqueur. Il fait presque entièrement disparaître le

premier espace colonial français. En Europe, c'est la Prusse qui

s'affirme au sein de l'espace germanique par les victoires de Rossbach

sur les Français et de Leuthen sur les Autrichiens (1757) : elle y

conteste désormais la prééminence de l’Autriche.

Le début de la guerre est généralement daté du 29 août

1756, jour de l'attaque de la Saxe par Frédéric II de Prusse, qui fait

ainsi le choix de devancer l’agression programmée par l’Autriche pour

reprendre possession de la Silésie. Cependant, l’affrontement avait

débuté plus tôt dans les colonies d’Amérique du Nord.

Britanniques en Amérique du Nord.

La guerre de Sept Ans débute lorsqu'une force formée de

Français et de Premiers Peuples expulsa des colons britanniques de la

vallée de l'Ohio, en 1754. Cet affrontement local se transforma vite en

guerre mondiale. À partir de 1755, la Grande-Bretagne et la France

envoyèrent des milliers de soldats professionnels en Amérique du Nord.

Un an plus tard, les hostilités s'étendaient jusqu'en

Europe et les deux nations se déclaraient officiellement la guerre. En

1759, elle faisait rage en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique du

Nord et dans les Caraïbes, et Québec fut assiégée par une flotte et une

armée britannique.

Le conflit s'est éteint quand la France et la

Grande-Bretagne signèrent le traité de Paris, en 1763. Il résultait de

cette guerre une victoire écrasante de la Grande-Bretagne qui faisait de

ce pays la principale puissance coloniale du monde.

La rivalité entre Français et Britanniques en Amérique

du Nord

La France et la Grande-Bretagne transportèrent leur

rivalité jusqu'en Amérique du Nord.

Au moment même où les Français fondaient Québec et

combattaient pour survivre aux guerres post-contact, les Britanniques

établissaient de puissantes colonies dans le Sud. Coincés entre deux

empires, les territoires compris entre Québec et la baie de Fundy se

transformèrent rapidement en théâtres de guerre. Les Français et les

Britanniques luttèrent pour obtenir le contrôle des ports et des lieux

de pêche. Les établissements portuaires devinrent des centres pour les

activités navales, marchandes, de pêche, administratives et

commerciales.

La guerre de Sept Ans a été le premier conflit

d'envergure mondiale. Les combats ont commencé en Amérique du Nord et se

sont répandus à travers le monde. |