Bar-le-Duc

Bar-le-Duc est une ville de taille moyenne, située dans le nord-est de la France

Plusieurs versions quant à ses origines.

Les premières mentions d'une agglomération remontent au Ier siècle de notre ère. Il s'agit alors d'un relais sur la route entre Reims et Toul qui porte le nom de Caturiges.

Située sur les rives de l'Ornain, constitue le berceau de la ville actuelle.

Certains affirment qu’elle aurait été fondée au dixième siècle par Frédéric Ier, duc de la Lorraine Mosellane. Il commença par faire bâtir en ce lieu une forteresse qu’il nomma Barrum ou Barra, c’est-à-dire Barre, à cause de sa situation sur les frontières de France et de Lorraine,

D’autres opinions plus modernes et très fondées feraient remonter Bar jusqu’à l’époque où les invasions commencèrent à menacer du côté du Rhin.

Selon d’autres opinions encore, la ville doit son nom de Bar à un poisson, le barbeau, très commun dans l’Ornain. Cette étymologie s’appuie au besoin sur la composition des armoiries de la ville.

On pense que Mérovée ainsi que Clovis y séjournèrent. L’histoire de Bar ne commence d’une manière suivie qu’à partir de l’époque où Frédéric Ier, duc de Haute-Lorraine, fait construire un château sur un promontoire dominant la Vallée de l'Ornain peu avant l’an 1000. Autour de cette forteresse les villageois établirent ce qui est maintenant la « ville haute » et Frédéric d’Ardenne échangea les domaines de sa femme contre des terres qui entouraient le château, et prit le nom de duc de Bar.

Il n’eut pour héritiers que deux filles : Sophie et Béatrix. Béatrix, mariée à Boniface, Marquis de Montferrat, fut la mère de Mathilde, Comtesse de Toscane, « la grande comtesse Mathilde.

Quant à Sophie, elle épousa Louis de Montbelliard, Comte de Mousson. C'est à l'époque de Sophie (1033-

1093) que remonte la lignée des Comtes de Bar.

Des démembrements, des donations, des fondations religieuses, les

ravages des grandes compagnies, des guerres continuelles avec la Lorraine, continuent l’affaiblissement et l’appauvrissement du pays pendant le quatorzième siècle. Edouard III, duc de Bar, périt à Azincourt en 1415. Un de ses frères, Louis de Bar, Évêque de Verdun et Cardinal, profita de cette mort pour s’emparer du Barrois.

En 1420, René d'Anjou (1419-1480), Duc de Bar, épouse Isabelle, fille du Duc de Lorraine. L'union des deux duchés de Bar et de Lorraine, alors en germe, ne se fera que soixante ans plus tard, lorsque René II, petit-fils de René d'Anjou et d'Isabelle, et Duc de Lorraine depuis 1473, recueille l'héritage de son aïeul en 1480. Désormais, les deux duchés, quoique distincts, relèvent d'un même souverain. Le principat de René II (1480-1508) ouvre la plus brillante période de l'histoire de la cité. Elle durera environ un siècle et demi.

En 1474, le Roi de France Louis XI, craignant ou plutôt prétextant la crainte que Charles le Téméraire ne fît passer son armée par le Barrois pour pénétrer en Champagne, se rendit maître de Bar, et en fit réparer les murs et fortifier les portes, sur lesquelles on mit les armes de France. A la mort du Roi, la Régente Anne de Beaujeu rendit le Barrois au duc René.

Louis XIII prit en personne la ville de Bar, qui reçut garnison française.

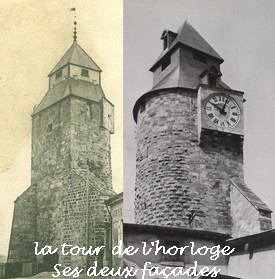

Le XVIIe siècle est une période tragique pour la cité. Touchée par la famine et la Guerre de Trente ans, elle subit surtout les conséquences désastreuses de la politique anti-française du Duc Charles IV. Pendant les premières années du règne de Louis XIV, la ville fut prise et reprise par les uns et par les autres. Le roi de France s’en empara définitivement en 1670, et fit démolir les dix-sept tours des remparts de la ville ; on ne conserva que la tour de l’horloge pour servir de beffroi.

Le Traité de Ryswick restitua Bar au duc Léopold, second successeur de Charles IV, et ce fut dans la ville de Bar que ce prince, en 1698, épousa Mlle de Chartres, fille du duc d’Orléans.

La mainmise française s'accroît encore lorsqu’en 1737, les duchés de Bar et de Lorraine échoient à Stanislas Leszczynski, beau-père de Louis XV.

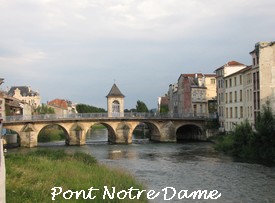

La ville renferme plusieurs édifices qui méritent la visite des archéologues. L’église Saint-Pierre possède le squelette en marbre blanc, statue réaliste et célèbre du grand sculpteur Ligier Richier, Le pont Notre-Dame avec sa petite chapelle, les berges couvertes d’herbes qui maintiennent la rivière des deux le

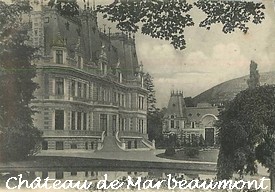

château de Marbeaumont. Le château de Marbeaumont est le fruit du besoin de respectabilité d'un banquier de province voulant montrer la réussite de sa banque. Pour traduire son souhait, il va demander à son

architecte, Jules Renard, de le réaliser. Ce dernier va enrober un bâtiment ayant tout le luxe bourgeois à l'intérieur dans un style

clinquant et exubérant par une façade s'inspirant du château de Blois et des châteaux Louis XIII.

La façade est en pierre d'Euville et briques, le toit en ardoise et zinc.

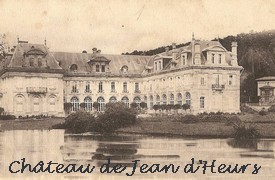

La Révolution fournit notamment l'occasion à une illustre figure meusienne de se révéler. Premier Duc Nicolas Oudinot mettre là le château de Jean d’heurs illustre figure Meuzienne né le 25 avril 1767 à Bar-le-Duc fut révélé par la Révolution française. Il s'illustra par

ses faits d'armes allant jusqu’à inspirer la crainte dans les rangs ennemis. De ses états de service à sa mort en 1840, on lui attribue pas moins de 24 blessures

Autre Personnage Meuzien : Raymond Poincaré y naquit le 20 août 1860 et devient l'une des plus grande figures politiques de l’IIIe République.

Le château de Marbeaumont à

Bar-le-Duc au début de la

Voie sacrée, au no 74 rue Saint-Mihiel.

Il sert aujourd'hui de

médiathèque pour la ville de Bar-le-Duc. Il a été achevé en 1905, ce qui

fait de lui, avec le

Château de Trévarez, un des derniers châteaux construits en France.Château de

Jean d’Heurs

le château est indirectement répertorié par les MH sous le nom de l'"Abbaye Notre-Dame-de-Jean-d'Heurs (ancienne)", car le maréchal Oudinot l'a transformée ensuite en château. Le "Parc de l'ancienne abbaye Notre-Dame-de-Jean-d'Heurs" a également été inscrit aux MH par la suite.

Le nom

de l'abbaye s'est écrit de diverses manières: Jandoire, Jandure, Jeandures,

Jeandeures, Jean-d'heures, etc. Aujourd'hui c'est Jeand'heurs et

Jeand'heures.

Obligé d'opter entre ces différentes formes, nous avons préféré Jeandeures,

la plus souvent employée et qui se rapproche davantage du latin Jandorias.

C'est d'ailleurs celle qu'ont adoptée et l'auteur du Cartulaire de l'abbaye

au XVIIIe siècle et le respectable M. Servais.

Ce fut Renaud Ier, comte de Bar, qui fonda l'abbaye de Riéval en 1140, avec Gisèle de Vaudémont son épouse, dans un vallon redouté des voyageurs. Cette maison, quoique restée modeste, donna naissance, non seulement aux abbayes de Jovilliers, de Rangéval et de Jandeures. Nous pensons que la fondation remonte à 1140/1143

Au

commencement du XIIe siècle, Théodoric ou Thierry d'Imbercourt, châtelain de

Bar

(5), possédait dans le Barrois et non loin de cette ville, la moitié

d'un franc-alleu

(6) nommé Jandorias, qu'il donna en 1126, à l'abbaye de Saint-Léon de

Toul, pour qu'il y fut établi un monastère8)Pour se

conformer aux intentions du donateur Thierry, Herbert s'empressa d'envoyer à

Jandeures une colonie de ses chanoines. Le nouveau couvent fut placé sous le

vocable de la vierge en son Assomption.( Notre Dame de jeandheurs Le domaine

abritait à l’origine l'abbaye des Prémontrés, construite vers 1742.

Transformée ensuite en château par le maréchal Oudinot, mais on peut voir

encore des vestiges de l’ancienne abbaye avec les arcades du cloître, le

grand escalier à la française et quelques unes des salles du rez de chaussée

qui ont conservé leur architecture classique. Au XVIIIe siècle, il devient

une demeure de faste à l’image de la grille du grand escalier réalisée par

Jean Lamour qui dessina également les grilles de la place Stanislas de

Nancy.

Le parc du château de Jean d'Heurs est sûrement l’un des plus

beaux du 1er Empire, avec des essences rares. Malheureusement le parc est

visible que 4 jours dans l'année.

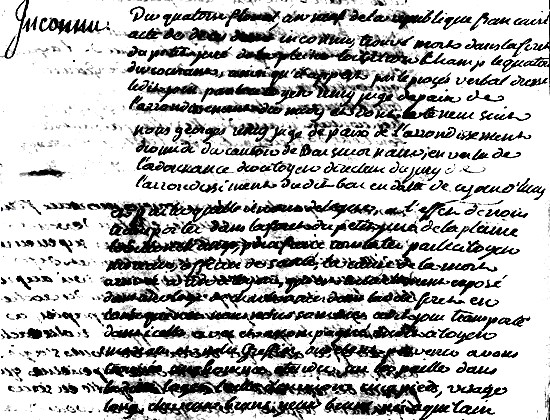

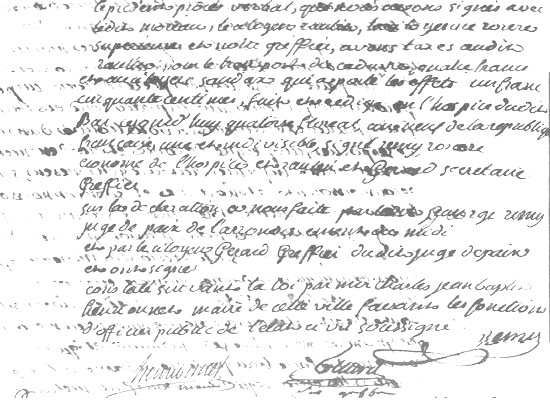

Acte envoyé par Jean Pierre Naudin

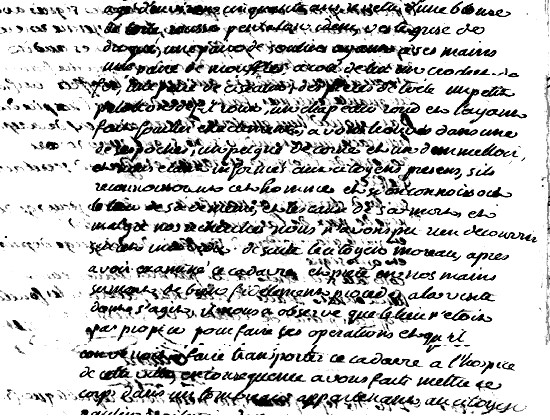

Cela se passe le 14 floréal de l'an 9. Un homme est trouvé mort dans une "loge de charbonnier" dans les bois du "petit juré de la plaine". Le juge de paix constate la cause de la mort en compagnie de l'huissier de justice, du greeffier etc. Il est étendu sur la paille de taille d'environ 5 pieds, visage long, cheveux et yeux brun, nez aquilin âgé d'eenviron 50 ans. Il est vêtu d'une blouse de toile et d'un pantalon de toile, une veste grise de droguet, une paire de souliers et aux mains une paire de mouffles.

À coté de lui, il est trouvé un crochet de fer, une paire de ciseaux, des pièces de toile, un petit peloton de fil roux et un chapeau rond. À à la fouille, ses poches renferment un peigne de corne et un démêloir. Personne ne le connait, ne sait d'où il vient ni où il va. Le corps est emporté à l'hôspice par un roulier qui percevra 4 francs et au citoyen qui aura porté les effets : 1 franc. Les objets trouvés par devers lui, me ferait penser à un tailleurs d'habits mais !!!!!!! Ils resteront à l'hôspice pour le cas où !!!!

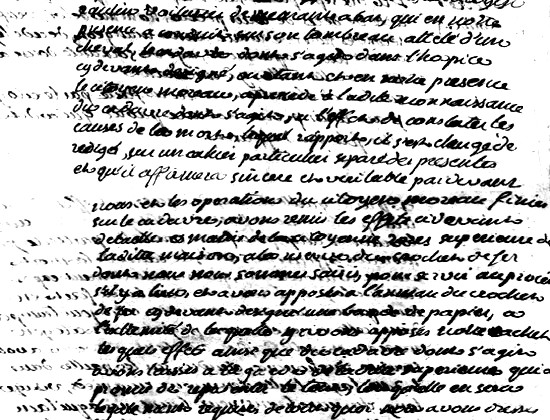

L'acte concernant la noyade se trouve sur la page suivante

Page 3