Seine-Maritime (76)

Elbeuf

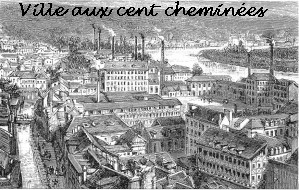

La « ville aux cent cheminées », telle qu'elle fut surnommée, s'est tournée vers une activité industrielle plus moderne : industrie chimique et mécanique,

Ancienne cité drapière située à 23 km au sud de Rouen et 40 km au nord-

ouest d'Évreux,

À la fin du xe siècle, un village,

attesté sous la forme Wellebou dans une charte de Richard Ier de Normandie, se développe.

On trouve aussi Guellebo en 1021 - 1025 et Wellebuoht en 1070 - 10812 (lireWellebuoth).

Il s'agit d'un type toponymique médiéval fréquent en Haute-Normandie

Le premier élément El- représente l'ancien scandinave vella « source, cours d'eau »

Le second élément -beuf est issu de l'ancien scandinave bóð « cabane, baraque »

C'est avec les "fabriques" de draps de laine que la ville connaîtra sa renommée. Dès le début du XVIe siècle, l'industrie drapière se développe rapidement pour devenir la première de Normandie. Vers 1514, les premières draperies d'Elbeuf voient le jour. Après la corporation des tisserands, Jean-Baptiste Colbert donnera en 1667 un élan supplémentaire à l'industrie drapière avec la Manufacture royale de draps d'Elbeuf

Le 3 novembre 1802, Napoléon visite les manufactures

Ayant connu ses heures de gloire au XIXe siècle avec l'arrivée des Alsaciens après 1870, cette activité va néanmoins décliner au

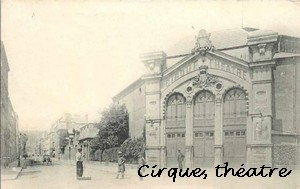

1892 : le Cirque-Théâtre sort de terre Construction du bâtiment à l’époque où l’industrie textile bat son plein à Elbeuf, surnommée la « Ville aux 100 cheminées » en raison de ses nombreuses usines. Erigé par des entrepreneurs privés, Le Cirque-Théâtre a alors vocation à être un lieu de divertissement où se retrouve la population d’Elbeuf et des environs.De 1892 à 1942 Spectacles de cirque et de music-hall, opérettes, pièces de théâtre, matchs de boxe et de

catch, projections de cinéma et aussi meetings politiques enflamment le Cirque-Théâtre. Jean Jaurès y tient une conférence en 1912. Le Cirque-Théâtre peut alors accueillir jusqu’à 2200 spectateurs.

1942 à 1957 Suite à un incendie, le cinéma d’Elbeuf déménage et prend ses quartiers au Cirque-Théâtre qui se transforme en

« salle obscure » : la scène et une partie des gradins sont murés il peut accueillir 1200 personnes.

1957 à 1995 : Ville d’Elbeuf fait l’acquisition du Cirque-Théâtre en 1957. Les anciennes écuries, situées à l’arrière du bâtiment et la cage de scène sont transformées La Ville d’Elbeuf annonce son ambition de rénover le Cirque-Théâtre.

1995 : fermeture du lieu au public. Les conditions de sécurité du lieu devenues insatisfaisantes entraînent sa fermeture.

1996 à 2004 : La Compagnie Anomalie qui tourne alors le spectacle « Le cri du caméléon » de Josef Nadj, signe une convention de quatre ans avec la Ville d’Elbeuf et se voit attribuer le Cirque-Théâtre comme lieu de résidence. En 1998, il est inscrit à l’inventaire des Monuments historiques. Puis en 2000, à la veille de « L’année des arts du cirque »,les partenaires publics lancent le projet de réhabilitation sur la base d’un projet artistique dédié aux arts du cirque contemporain. En attendant la réhabilitation du lieu, les spectacles sont accueillis sous chapiteau et dans des salles partenaires.

2004 à 2007 lieu est en chantier durant trois ans et demi : la salle de spectacle est rénovée et les arrières reconstruits 2007 : Le Cirque-Théâtre d’Elbeuf rouvre ses portes :

il peut accueillir jusqu’à 900 personnes. Devenu Pôle National des arts du cirque en 2011, il développe une activité artistique internationale centrée sur la création, la production, la programmation de spectacles et l’éducation artistique.La concurrence étrangère aura raison de cette activité économique des drapiers et

autres de la ville, qui chutera pendant le contrôle allemand lors de la Seconde Guerre mondiale. Les bombardements de 1944 détruisent une partie du centre-ville. La ville se reconstruit mais dans les années 1950, l'industrie drapière doit faire face à l'apparition des textiles synthétiques. Cette concurrence va amener la disparition progressive de cette industrie. La firme Prudhomme est la dernière à fermer en 1990 Après la guerre de 1870, un grand nombre d'Alsaciens qui refusaient l'annexion ont choisi Elbeuf pour s'y installer. Beaucoup de ces nouveaux habitants travaillaient dans l'industrie textile en Alsace. Or les clauses douanières du traité de Francfort leur fermaient dorénavant le marché français8.

Paul Lévy écrit : « Des 4 000 Bischwillerois qui ont quitté leur ville natale

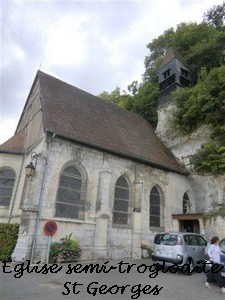

entre 1869 et 1874 — dont 75 fabricants sur 96 et plus de 3 000 ouvriers sur 5 000 — plus de la moitié s'est retrouvée à Elbeuf, où ils continuaient à former un La Fabrique des Savoirs qui regroupe le musée d'Elbeuf, le Centre d'archives patrimoniales, le Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine et la MJC d'Elbeuf.Sur la route des roches Eglise Saint-Georges semi troglodytegroupement original au sein de la population autochtone. D'abord beaucoup d'entre eux étaient luthériens au milieu d'une population catholique.

Leur pasteur leur faisait un sermon en allemand tous les quinze jours et,

l'office terminé, s'entretenait avec eux en dialecte. Car le dialecte a subsisté, parlé couramment chez tous les vieux, fidèlement conservé par beaucoup de jeunes9 » et il cite Delahache : « Je les ai entendus [en 1914], entre eux ou avec les patrons, et d'entendre ce langage ici, dans une petite ville normande, à 500 km de l'Alsace […] je me croyais là-bas, chez eux, chez moi […] Ils se sont longtemps mariés entre « pays », et cette tradition non plus n'est pas perdue10 ».

Parmi cette communauté d'origine alsacienne se trouvaient les familles Blin, Fraenckel et Herzog11. L'écrivain André Maurois, de son vrai nom Émile Herzog, appartenait à cette dernière famille. Il est né à Elbeuf.

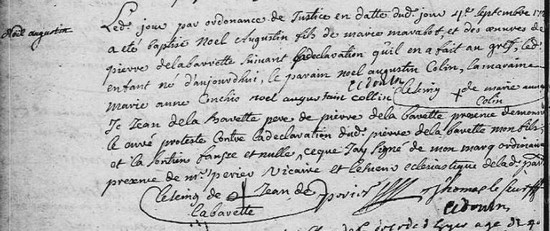

Elbeuf - 1720-1731 - Vue 121, page de gauche

etat_civil%2FFRAD076_IR_E_etat_civil%2Exml&page_ref=1142569&lot_num=1&img_num=1&index_in_visu=

recu de Françoise Tabourin

led jour par ordonnance de justice en datte dud jour 1er septembre 1729

a été baptisé Noël Augustin Fils de Marie Marabot et des oeuvres de

Pierre Delabarette suivant déclaration qu'il m'en a faite au gref led

enfant né d'(aujourd'hui, le parrain Noël Augustin Colin, la marraine

MParie Anne Conchis Noël Augustin Collin

Je Jean Dela Barette père de Pierre de la Barette présence de monsieur

le curé proteste contre la déclaration dud Pierre de la Barrette mon fils

et la soutien franche et nulle ce que j'ai signé de ma marque ordinaire

présence de Mr Perier vicaire et Lesueur ecclesiastique delad paroisse.

Ajout

Cet enfant a bien conservé le patronyme de Labarette car ils se marie en 1750 Augustin

de la Barrette fils de Pierre et marie Marabot. donc le grand pere n'a pas eu gain de cause.

Par contre, et jusqu'à maintenant pas trouvé le xge de Labarrette et Marrabot.

Je vais aussi tenter de trouver de ce grand père.

Bon il y a du nouveau.

Effectivement le grand père s'est marié en 1705 avec Marie le Francois

Pierre, lui, est né en 1708 et bien fils des précédents

Il s'est marié en 1735 mais pas avec Marabot, il s'est marié avec une Marie Lois Coete

Reste à voir si Marabot s'est mariée de son coté.

Impossible à dire j'ai plusieurs mariage Marabot qui pourrait coller mais aucune naissance Marabot sur cette paroisse d'Elbeuf sur une fourchette d'années correcte, qui pourrait corroborer avec ce mariage