Yonne (89)

Rosoy

1709

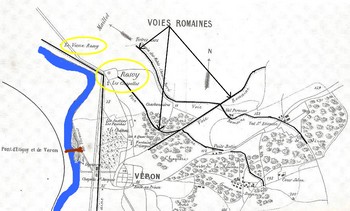

L'aqueduc de Cochepie traverse également Rosoy pour rejoindre l'aqueduc de la Vanne et ainsi alimenter en eau potable les quartiers sud de Paris. Le développement de Rosoy a dû se faire autour du Relais de Poste, comme pour tous les petits villages bordant les routes royales ou impériales.

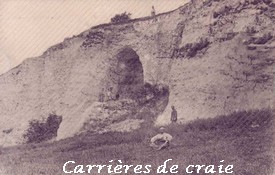

Les habitants de Rosoy furent surnommés un temps "les chameaux noirs", ce qui paraît curieux pour des ouvriers exploitant des carrières et mines de craie. En fait, les fours à chaux devaient être responsables de cette "noirceur" ; il y en avait un près de la ferme de La Charbonnière, ferme dont l'existence est avérée depuis 1508.

Toutefois, en 1780, le Sieur DUPARC fit fouiller le sol entre Rosoy et Véron, et on y trouva de la houille ; celle-ci ne fut jamais exploitée par manque de rentabilité. Rosoy ne devint donc pas un pays minier !

Les habitants, surtout laboureurs et vignerons, étaient très pauvres,

comme l'atteste le cahier de doléances de la Paroisse de Rosoy pour les Etats Généraux de 1789.

Enfin, à titre d'anecdote, il faut noter que deux jeunes gens qui avaient fait connaissance à l'âge de 9 ans et s'étaient liés d'amitié (car l'un des deux parlait un très mauvais français), ont souvent parcouru les routes et chemins autour de Rosoy et jusqu'au Château de Gron. L'un s'appelait Louis Antoine FAUVELET de Charbonnières de Bourrienne et l'autre... Napoléon BONAPARTE !!

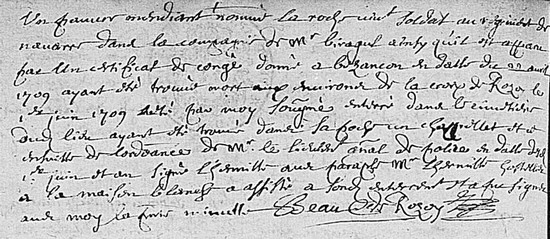

En ce début de 18ème siècle, il fallait faire preuve de bonne "chrétienneté" pour être inhumé par l'Eglise. En général, le curé du lieu administrait les derniers sacrements au mourant et tout allait bien, mais quand on retrouvait au bord d'un chemin le corps d'un inconnu, il en était autrement.

C'est le désert à Rosoy. Le village de Rosoy, dont le nom tient à l'existence de "roseaux" en bord de rivière, (l'Yonne faisant à Rosoy un grand coude, il y était poussé des roseaux), a depuis un siècle une vie très liée à l'ancienne Route Nationale 6 qui le traverse, mais depuis des millénaires, c'est la rivière, l’Yonne) qui a favorisé la création et le développement d'un village en ce lieu.

La première occupation date de l'âge du bronze, comme en témoignent de nombreux vestiges de constructions et nombre

d'objets en fer ou en bronze, trouvés lors de fouilles archéologiques et exposés dans les musées de Sens et Auxerre. En 1627, alors que sévissait depuis un an une épidémie peste à Auxerre, cette dernière atteignit Rosoy et Sens. Les habitants, appelés alors "Rosétins", terrorisés par cette maladie qui tuait en 4 ou 5 jours, vidèrent leurs maisons et allèrent s'installer 400 mètres plus loin, à l'abri de leur colline, de pour ne plus respirer le mauvais air de Sens. L'église et le cimetière se

retenu Victor PETIT, le globe-trotteur sénonais lors de son 6ème voyage le long de la route Royale de Paris à Lyon (ancienne RN 6) qui traverse Rosoy. La rivière, à cette époque, était moins large et moins profonde t surtout, la présence de deux gués distants de quelques centaines de mètres (dont un vers l'écluse actuelle), avait favorisé les mouvements de passage et donc l'implantation humaine. A l'époque gallo-romaine, la présence d'une voie romaine importante, la Voie d'Agrippa, accentua le développement du village sur les deux rives de l'Yonne.

Très officiellement, il fallait une ordonnance du responsable du lieu, mais d'abord on recherchait les indices ou les témoignages concluant à cette bonne "chrétienneté".

Dans le cas présent, le curé

Transcription un pauvre mendiant

Un civil pauvre mendiant nommé La Roche, ancien soldat au régiment de Navarre dans la compagnie de M. Biraguel, ainsi qu'il

Signé "Beau, curé de Rosoy"

Paraphe de "L'Hermitte":

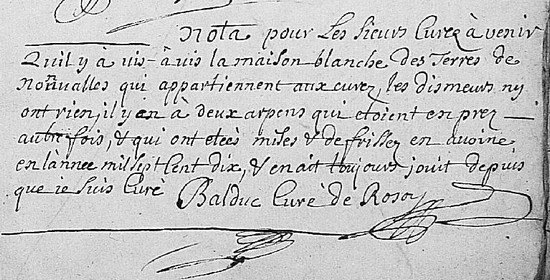

L'acte de droite est la signalisation des terres appartenant à l'église.

Transcription avis aux curés :

NOTA pour les sieurs curés à venir, qu'il y a, vis à vis la Maison Blanche, des terres de Nouvelles qui appartiennent aux curés ; les dîmeurs n'y ont rien. Il y en a deux arpents qui étaient en prés autrefois et qui ont été mises et défrichées en avoine, en l'année mil sept cent dix. J'en ai toujours joui depuis que je suis curé.

Signé "Balduc, curé de Rosoy"

page 132