Yonne (89)

Saint Sauveur en Puisaye

1716

Marchands retrouvés assassinés

Le château de la Folie. Domaine ayant appartenu aux Pietresson de Saint-Aubin (branche de Saint-Sauveur). Passé aux Cadalvène par alliance féminine et resté dans la descendance jusqu'au décès du général Lambert Daverdoing. Vendu alors ainsi que ses 600 ha de bois - Michel Raimbault vient de rappeler son « pittoresque » épisode « new age ». Le domaine fut créé au milieu du 19e par la réunion de la manoeuvrerie de La Folie (ex Les Petites Vrignes) et du domaine des Creusots complétés d'acquisitions diverses. Les Creusots, entre le moulin des Barres et la route de Mézilles, achetés en 1824 par Pierre François Pietresson de S.A. (1)

Le

château des Baronnets. La ferme des Baronnets est située sur

Moutiers selon l'annuaire des hameaux de l'Yonne de 1856. Je n'en sais

rien.

Le château de

l'Orme du Pont. Jean Desleau en fit l'aveu en 1524. Le fief fut

saisi en 1566 faute de dénombrement par ses héritiers. Dans ses

dépendances, de l'autre côté de la route, allant de Saint-Sauveur à

Lainsecq fut créé une ferme-école.

Le château des

Gouttes du côté de l'étang des Barres et du bois des Gouttes. Je

me suis laissé dire qu'il est parfois appelé château des Barres

puisqu'inclus dans le fief des Barres ? Marcel Poulet écrit que

l'étang des Barres est aussi nommé l'étang des Gouttes.Le fief des

Barres relevait de la baronnie de Donzy. Le fief des Barres était le

plus important des fiefs de la châtellenie de Saint-Sauveur. En 1349

Rathier de Montrocher en fait déjà le dénombrement.(2)

Le Château de Saint-Sauveur – acheté à Eutrope de Courbon en 1686 par Pierre Nigot,

maître des coches d'eau et de terre d'Auxerre à Paris, anobli par L 14

pour services rendus à la Couronne. Pierre Nigot avait fait construire

un somptueux hôtel particulier à Auxerre dans la rue Saint-Germain –

côté collège royal (Lycée Amyot). L.14 revenant de Lyon y aurait

dormi. L'hôtel rénové ces dernières années a été transformé en

logements locatifs. Pierre Nigot après l'acquisition de Saint-Sauveur prit

le nom de Nigot de Saint-Sauveur. Le château Nigot est devenu le musée

Colette.

(1)(Cf. « les vendanges du Père Sauvage » de Marcel Poulet).

(2)

Le village de Saint-Sauveur en Puisaye connut une histoire agitée. Il subit, comme toute la Puisaye, les contre-coups de la sanglante bataille de Fontenoy qui éclate le 25 juin 841.

Au XIVe siècle, la guerre de Cent Ans y fait craindre l’invasion des bandes anglo-bretonnes qui sèment le trouble dans le nord du pays. Le milieu du XVe siècle voit revenir la paix. Mais bientôt les guerres de Religion apportent leur lot de désolation. Plus tard, les jansénistes, réfugiés dans la région, y attirent les rigueurs de la police royale. Les événements politiques se précipitent et bientôt le pays entre en révolution. Après une nouvelle période guerrière qui s’ouvre sous l’Empire, la région entre dans l’ère du progrès. L’usage populaire suggère que le mot Puisaye tire son étymologie de « Pui » qui signifie

« poiser » ou « poueger », c’est-à-dire « marcher dans des flaques d’eau » ; et du suffixe « say » ou « saye » qui veut dire forêt.

Puisaye signifierait donc littéralement « pays d’eau et de forêts ».

Au sein de cette campagne française, se trouve Saint-Sauveur. Selon l’histoire locale, le nom de Saint-Sauveur proviendrait du celtique « Sale-Voie » qui aurait été christianisé et latinisé en « Cella Sancti Salvii ». Vers 780, l’oratoire des « saints sauveurs » fut remplacé par le monastère dédié au « Sauveur » que fonda Ermenold Ier, comte d’Auxerrois.

Ce n’est qu’en 1967 que le nom de Saint-Sauveur fut complété en Saint-Sauveur-en-Puisaye.

En 1687, on compte quatre foires par an et un marché tous les jeudis. Région pauvre, la Puisaye était principalement exploitée par les charbonniers. L’ouverture des routes allait lui permettre d’entrer dans l’ère du progrès. Au début du XIXe siècle, on acheva la construction d’une route menant d’Auxerre à Orléans par Ouanne, Saint-Sauveur et Saint-Fargeau. Puis en 1885, la réalisation d’une ligne de chemin de fer reliant Auxerre à Gien en traversant toute la Puisaye marqua une autre avancée décisive.

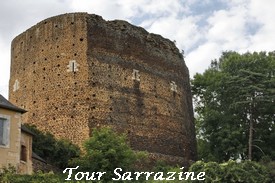

Quel que soit le chemin emprunté pour y pénétrer, un point élevé attire immanquablement le regard : au sommet de Saint-Sauveur, se dressent un château et la masse imposante d’une vieille tour. Ce donjon, construit au XIe siècle présente la singularité d’une section ovale. Des trois monuments de ce type qui existaient en France, celui de Saint-Sauveur est le seul à avoir défié le temps jusqu’à nos jours. À l’origine, il avait été construit comme tour de guet pour se défendre de l’ennemi. Il offrait en outre un abri idéal pour les habitants et les vivres en cas l’envahissement du territoire. Quant au château actuel, il fut bâti en deux fois et vendu plusieurs fois, jusqu’au testament de Jules Robineau-Duclos le premier époux de Sido un des cousins Victor Gandrille, testament vengeur léguant la totalité de ses biens, en prenant soin d’exclure Saint-Sauveur de ce partage, aux quatre châtellenies lui appartenant. Une des conditions de ce legs était l’entretien « à perpétuité dans le château de Saint-Sauveur, [d’]un asile de vieillards des deux sexes ».

Non seulement, Saint-Sauveur était écarté de cette donation, mais qui plus est, le testament du châtelain précisait qu’aucun de ses habitants ne pourrait être admis dans l’asile.

Le premier château de Saint Sauveur a été construit dans la première moitié du XIIèS. En 1600, par François d’Agès seigneur des Barres, à qui la châtellenie de Saint-Sauveur avait été vendue à par la duchesse de Nevers. Agrandi, revendu plusieurs fois, de 1798 à 1807 la famille Nigot vendit une grande partie de ses propriétés à M. de Vathaire de Guerchy. il laissera un

il est mentionné en 1161. Il ne subsiste de l’enceinte édifiée au XIIe siècle par les comtes d’Auxerre et de Nevers qu’un imposant donjon de plan elliptique, en grès ferrugineux :

la tour Sarrasine.

La maçonnerie nous laissent supposer que l’édifice date du Xe-XIe siècle.

Il semble possible de la mettre en relation avec les inscriptions relevées dans la niche).: la tour était un édifice ostentatoire qui servait plus à imposer la puissance du commanditaire qu’à protéger les habitants de la région.

Les traces d’outils sur les blocs de calcaire, la présence d’un système de poutres ceinturant l’édifice dans la maçonnerie, le plomb qui scelle les gonds des portes et fenêtres et surtout le plan plus ou moins ovoïdale, conduisent à l’hypothèse d’une tour du XIIe siècle.

À gauche les deux petits lavoirs où dans celui de Saint-Jean elle allait puiser de l'eau

Reste deux châteaux pour lesquels je ne sais que peu de chose

le château des Gouttes, à Saint-Sauveur-en-Puisaye, dans l'Yonne.

Grande propriété du XIX e siècle avec deux étangs, un moulin.

le château des Baronnets situé sur la commune de Moutiers. En 1925, le château fut détruit par un

incendie. Seuls subsistent aujourd’hui deux murets et les piliers qui encadraient le domaine.

Le Château de la Folie : Fut, ô ironie du nom ! propriété de la secte Meharishi-Méditation transcendantale, laquelle invita un jour tous les habitants de Saint-sauveur et environ à une présentation du futur "gouvernement mondial. L'église St-Jean Baptiste Quelques lignes glanées ça et là sur l'église. Construite à l'extérieur des murs, a cette particularité de ne pasavoir de clocher, celui-ci attirant la foudre à cause du grès ferrugineux et de la présence d'une source. Le fronton porte encore une inscription datant de la révolution. Construite en 1020 et reconstruite en 1107 et 1120 sur du grès ferrugineux dont le chœur est élevé sur une crypte

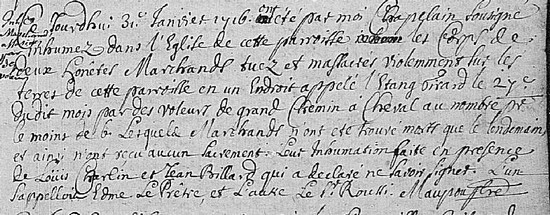

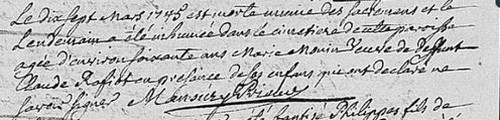

Ci-dessous l'acte de l'assassinat de ces deux marchands. La paroisse fit ériger une croix sur la route de Mézilles. On ne sait d'où ils venaient et le lieu de l'assassinat se trouvait sur la route de Mézilles, là où s'élève de nos jours la « Croix des Marchands », érigée à leur mémoire.

1716, 31 janvier, inhumation de Edme LE PRÊTRE et ROUSSI, deux marchands assassinés à Étang-Girard.

Un nouvel acte sur dette paroisse

Et voila comment on meurt deux fois à trois mois d'interval

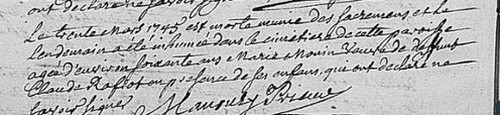

17 mars 1745 est morte munie des sacrements et le lendemain a été inhumée dans le cimetière de cette paroisse âgée d'environ soixante ans Marie Monin veuve de défunt Claude Raffiot présents ses enfants qui ont déclaré ne savoir signer

mais elle a ressuscité et.....

le 30 mars est morte munie des sacrements et le lendemain a été inhumée dans le cimetière de cette paroisse âgée d'environ soixante ans Marie Monin, veuve de défunt Claude Raffiot présents ses enfants qui ont declaré ne savoir signer

page 156