|

Yonne (89) Treigny 1775, 1780, an 4 |

|||||||||

TrTreigny Paisible village de la Puisaye vallonnée et verdoyante chantée par l'écrivaine Colette, -Son imposante église gothique du XVe siècle, surnommée la « cathédrale de la Puisaye » et classée monument historique -Ses deux châteaux forts : Ratilly et Guédelon La Cathédrale de la Puisaye impressionne par ses dimensions importantes pour le modeste village qui l’entoure La façade est de style gothique flamboyant. Le Presbytère qui la voisine fut bâti en 1640. Il abrita les activités clandestines des Jansénistes après la fermeture de Port Royal. C'est également une terre d'élection pour les potiers dont les ateliers exploitent l'argile blanche ou rouge de la région. château de Ratilly du XIIIe siècle bâti au XIIIe siècle qui domine avec ses six tours le village et la vallée de la Vrille. Le nom de Ratilly -probablement de "ratel", la herse- est cité pour la première fois dans un acte de 1160 concernant le chevalier Renaud de Ratilly. Un château fort aurait été construit dés le XIe siècle, lors de l’établissement de |

|

||||||||

|

|

Le co |

|

||||||

|

a féodalité en Puisaye. Rasé au niveau des glacis, c’est sur ses

fondations que Mathieu de Ratilly fait bâtir vers 1270 l’édifice actuel,

qui va connaître bien des remous. En

Novembre 1653, Louis de Menou reçoit la Grande Mademoiselle, désireuse

de quitter, momentanément, Saint-Fargeau. En 1732, Louis Carré de Montgeron, conseiller au Parlement de Paris, achète

Ratilly pour aider l’abbé Terrasson, exilé à Treigny, à propager

les idées jansénistes. En

1849, le domaine échoit à Charles-Louis Vivien. Il fait assécher les

douves et planter des vergers. Jeanne

et Norbert Pierlot, l’achète en 1951. Elle, potière ayant fait son

apprentissage à Saint-Amand-en-Puisaye chez Eugène Lion, et lui comédien,

décident de s’installer à Ratilly et d’y créer un atelier de

poterie, un lieu de stages et un centre d’animation culturelle. Jeanne

et Norbert Pierlot, aujourd’hui disparus, la tradition est désormais

perpétuée par leurs cinq enfants, soutenus par les Amis de Ratilly. |

|||||||||

|

Les

potiers Le

ciment, l'ocre, le grès, l'argile, le lait, les vins, fromages, fruits

et légumes, constituent des ressources brutes et des productions

traditionnelles de la Puisaye. De quoi rompre avec sa fausse réputation

de "région pauvre". Pendant

des siècles, la Puisaye fut aussi l'un des principaux centres

d'exploitation de l'ocre, colorant naturel dont les applications sont

multiples : architecture, décoration intérieure, céramique, cosmétique,

... De véritables sociétés industrielles extrayaient cet " or en

poudre" dans des galeries situées entre 13 et 15 m de profondeur,

le traitaient et l'exportaient dans le monde entier. Aujourd'hui la

production de poteries "domestiques" se poursuit à

Saint-Amand en Puisaye et au château de Ratilly.

Les

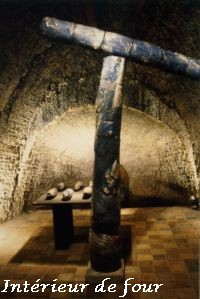

deux fours couchés de la maison du Chanoine ... · · Dans

l’ensemble potier de la Puisaye, Treigny représentait un bastion très

important. Dans la période précédant la 1ère guerre mondiale, 14

ateliers de poterie fonctionnaient encore. Au hameau du Chêneau 3 fours

couchés subsistent à ce jour dont 2 font partie de la Maison du

Chanoine. La famille Briot y a construit un premier four en 1774.

Viennent y travailler ensuite plusieurs familles, et enfin la famille

Grossier dont l’activité dure jusqu’en 1890.

|

|||||||||

|

Le Dernier potier, Pierre-Georges, après son apprentissage de potier, entre au séminaire et devient prêtre. Il passe ses vacances puis ses années de retraite au Chêneau dans la maison de son père, transformant en chapelle le four paternel. Il utilise la roue du tour en guise d’autel. Avant sa mort en 1968, le chanoine Grossier a cédé l’ensemble des bâtiments à Mme Lepage-Allard, originaire du Chêneau et à son mari Paul-Marie Lepage, artiste peintre et professeur de dessin. Ils en salle d’exposition les ateliers et les fours pour y inviter, C’est en souvenir de Pierre- Georges que le lieu prend le nom de "Maison du Chanoine La participation des potiers devient plus importante avec la formation en 1981 de l’"Association des Potiers Créateurs de Puisaye" (APCP), si bien qu’après le décès de Mme Lepage en 1986, l’Association reprend très naturellement l’activité estivale de la "Maison du Chanoine", dès lors consacrée exclusivement à la Céramique Contemporaine Le chantier-médiéval de Guédelon : construit sous vos yeux, un château fort dans le respect des techniques du XIIIe siècle, au cœur d'une ancienne carrière boisée, dans un espace naturel mettant à la |

|

|

|||||||

|

disposition de 45 « œuvriers » tous les matériaux nécessaires à la construction : l'eau, la pierre, la terre, le sable et le bois.

Une

aventure médiévale au XXIème siècle. Dans les bois, au fil des 25

ans du chantier, courtines, donjon, chapelle, sortiront de terre avec

les oeuvriers en costumes médiévaux, près du village vivant au rythme

de ses artisans Le Le moulin de la roche situé au dessus de l’étang de chassaing Pendant longtemps ils étaient entièrement construits en bois. Le moulin tournait en même temps que la toiture et les ailes, quand on les orientait selon le vent. Ils ont peu à peu disparu et il n'en restait qu'un inoccupé depuis longtemps, au-dessus du Chesneau. Pendant le grand hiver de 1879, les habitants des villages de la Gâtine le brûlèrent planche par planche. Il fut remplacé, comme pour beaucoup d'autres, par des tours en pierre, comme le moulin de la Roche, re-construit en 1808, et découronné depuis peu. Souvent le moulin à vent était associé à un moulin à eau, qu'il remplaçait pendant les sécheresses. Ainsi le moulin de la Roche doublait le moulin Marcin. Quant au Chanoine Grossier, il lui consacre tout un chapitre décrivant ces moulins "coiffés d'un toit mobile recouvert de planches de hêtre. Une longue flèche de bois, descendant presque jusqu'à terre, tombait de la charpente et permettait à deux hommes de mouvoir et tourner ce toit ingénieusement monté sur l'arête de la large muraille. On pouvait de la sorte orienter les ailes suivant la direction des vents."

|

||||||||

|

|

Il relate ensuite que, "vers 1870, le père Beauchet, l'intrépide marchand de bois" après avoir amené quelques uns de ses plus beaux chênes, fit restaurer ce moulin par "le père Devillers, le bon charpentier taillé en Hercule". Il relate également la fin de ce moulin qui, après avoir eu "les grandes ailes repliées, l'arbre moteur calé et freiné" était devenu insensible au vent. Pourtant, en automne 1917, un vent terrible se leva. Il souffla si fort que le moulin se remit à tourner "avec une telle vitesse qu'on le prendrait pour l'hélice démesurée d'un étrange avion." Après avoir |

|||||||

|

nf tourné 3 jours et 3 nuits, il finit par "mourir avec les honneurs, en plein élan, en pleine activité..."

Deux autres bâtiments sont aussi à voir Le Vieux Préau Le Couvent Bâtiment du XVIIe siècle, entièrement restauré. Ces deux belles bâtisses abritent les expositions et manifestations. La Roche Midi de Treigny. · Treigny se trouve au sud de St-Sauveur-en-Puisaye, aux confins de la Nièvre, non loin des sources de la Vrille. A un kilomètre au nord du village, en lisière des bois, le hameau des Midis. · Plusieurs auteurs rapportent la tradition de la «Pierre à Midi», à TrTreigny. Charles Moiset écrit «qu'à l'heure de midi elle tournait sur elle-même. Pour comble de merveille, ce mouvement de rotation n'était perceptible que lorsque l'on était à jeun et que l'on avait la conscience absolument nette» · Un autre ouvrage "Récits et légendes de Puisaye", par son auteur Le chanoine Pierre-Georges Grossier, en 1955, qui passa son enfance chez ses grands-parents, aux Midis, recueillit en 1890 ce témoignage suivant et commença par une présentation du "père Louis Fournerat", mon AGP paternel. Ce dernier se promenait en compagnie de l'auteur et de mon père, alors que ceux-ci avaient une dizaine d'années, et il leur racontait des histoires, dont celle de la Roche Midi. «Regarde, dit le père Fournerat, ces pierres de fer, qui soutiennent le sol en pente de l'ancien jardin de ton grand-père. Avant d'être brisées, elles formaient un entassement, dans un endroit proche de la route actuelle. La plus grosse de ces pierres était posée sur une autre enfoncée profondément dans le sol et qui avait à son sommet une sorte de pivot. On raconte que la pierre du sommet bougeait et faisait trois tours à midi ! Mais il fallait être là juste à l'heure, et le phénomène ne se passait qu'au chaud soleil d'été le chanoine Grossier en 1955. |

|||||||||

|

Le hameau très important du Chaîneau est bâti sur l'arête et les pentes de cette hauteur. L'endroit paraît avoir été habité depuis des milliers d'années. Des haches de pierre polie y ont été trouvées dans les fontaines asséchées, et une station néolithique y existait autrefois. voici ce qu'en écrivait M. de Vathaire de Guerchy dans sa "Notice sur Treigny et la vie de nos ancêtres" (dont j’ai fait un « piètre résumé et pour lequel j’ai un peu peur de m’être « emmêlée » les crayons quant aux auteurs) Boutissaint

Le

Château et parc

naturel. Premier parc de vision français, il permet de découvrir et de

photographier tous les animaux de nos climats qui vivent en liberté

dans 400 hectares de bois. Sur le territoire de Treigny il n'existait qu'un monastère, le Prieuré de Boutissaint. |

|

|

|||||||

| Pour

beaucoup d’entre eux on ignore la date et les conditions de la fondation.

Ici il est très probable que dès une haute antiquité il y avait un

établissement religieux auprès de la fontaine dite de Saint-Langueur qui

devait être une fontaine sacrée des Gaulois.

Il est certain que les Gaulois ont dû former, à Treigny, quelques établissements

: le nom de Boutissaint (autrefois Boticens) usité jusqu'au XIIIe siècle,

indiquant une origine gauloise en est une preuve, et la fontaine Saint-Langueur

devait être une de leurs fontaines sacrées. Une statue a été placée dans

un petit édicule à côté de la fontaine. C'est un personnage purement

inventé à partir d'une maladie des enfants anémiés que l'on prétendait

soigner par son eau, tout comme à Chenault (comm. de Précy-sous-Thil,

21) où une fontaine guérisseuse porte le même nom et est entourée

des mêmes légendes.

La découverte de chaudrons et autres objets en bronze, accompagnés de monnaies de la fin du IVe siècle, prouvent que Boutissaint, malgré son éloignement des grandes voies de communication, était habité à cette époque. Mais il semblerait, plutôt, que l'on allait enfouir des trésors en des lieux éloignés des habitations et que la découverte des chaudrons de bronze actuellement au Musée d'Auxerre n'atteste pas en ces lieux la présence d'un habitat, pas plus que le trésor de Champoulet ne nous permet d'assurer qu'on vivait à l'époque antique en ce lieu humide et retiré où ledit trésor a pu être simplement apporté et enfoui loin de tout. Si le nom de Boutissaint semble bien d'origine prélatine, sa cristallisation a fort bien pu avoir lieu à une période assez avancée de l'époque gallo-romaine. Sa signification est à ce jour inconnue. Vers 1640 un prieur, M. de Forest, construisit à nouveau l'habitation, et en fit le petit manoir qui existe encore. Après sa mort, sa nièce Jeanne de Forest, dame du Boissenet, épouse de la Rivière, s'y installa définitivement et nous ne savons comment elle et son fils, parvinrent à en rester maîtres malgré les réclamations du nouveau prieur, en se disant seigneurs de Boutissaint. Comme beaucoup d'autres petits monastères le prieuré de Boutissaint dut souffrir des ravages de la guerre de Cent ans. Ce qui acheva la ruine de ce prieuré, c'est qu'il fut mis en commende au XVIe siècle. |

|||||||||

|

Heureusement M. François Groslard, curé de Fontenoy, qui devint prieur de Boutissaint en 1715, s'efforça de le relever et réunit tous les anciens titres de propriété qu'il put retrouver. Les troubles des guerres de religion y amenèrent 1e désordre ; les terres furent usurpées et le prieuré se trouva ruiné. Quant au Château il a été vendu plusieurs fois avant de devenir ce qu’il est aujourd’hui. Il est temps après cette |

|

|||||||

|

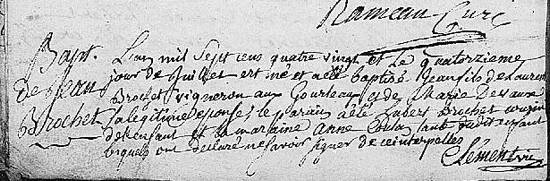

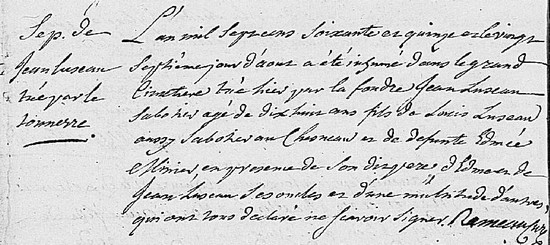

intervention sur cette si belle région de Bourgogne "la Puisaye", les 3 actes qui en ont fait l'objet. Le pauvre homme n'a pas de chance. Il est veuf et son fils de 18 ans décède à son tour. L'an mil sept cens soixante et quinze et le vingt septième jour d'août a été inhumé dans le grand cimetière, tué d'hier par la foudre, Jean Luseau sabotier agé de dis huit ans fils de Louis Luseau aussi sabotier au Chesneau et de défunte Edmée Minier, en présence de son dit père, d'Edme et de Jean Luzeau ses oncles et d'une multitude d'autres qui ont déclaré ne scavoir signer Rameau curé

|

|

||||||||

|

|

|||||||||

|

Ces deux actes, en quelque sorte n'en font qu'un. Ci- dessus l'acte de naissance d'un certain Jean Brochet fils de Laurent Brochet vigneron aux Gourleaux et de marie Devaux sa légitime épouse . Le parrain Hubert Brochet, la marraine Anne Coulon. mais il a du y avoir un hic, Notre curé avait-il bu ? les témoins étaient pris, aussi de boisson pour n'avoir pas entendu ce que disait le curé mais toujours est-il que cet enfant ne s'appelait absolument pas "Brochet" mais Alfroy et qu'il a aussi été porté Anne Coulon marraine au lieu de Anne Vollereau le tout par erreur. Laurent Alfroy ledit père à requis de dresser cet acte conforme à la vérité certifié par les témoins cités. |

|||||||||

| accueil | |||||||||

| retour U à Z | |||||||||

| page précédente |

page 163 |

||||||||