|

Ce

moulin possédait un bateau qui permettait de se rendre à Régennes et à

Auxerre. |

|

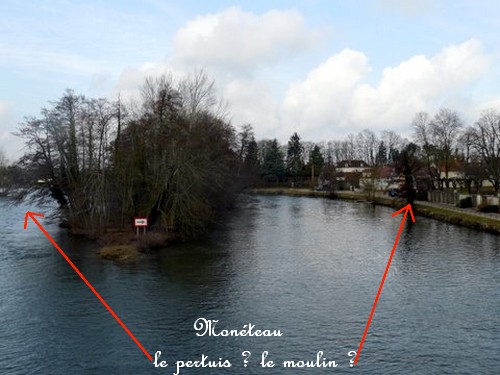

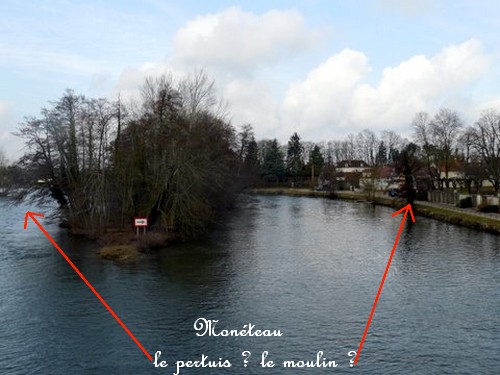

Vient ensuite le

village de

Monéteau

qui, au XIIIè siècle, possédait moulins et

pertuis mais à quel endroit ? Il est dit qu'il était situé en face du

"Petit Monéteau", où était-ce ? et ce Petit Monéteau existe-t-il toujours ?

Voila une réponse qui arrive fort à propos : Avant la construction du pont

(1853), plusieurs gués séparaient les différentes parties de la commune

actuelle de Monéteau, à savoir le Grand Monéteau (rive gauche) et le Petit

Monéteau (rive droite) qui était annexé au marquisat de Seignelay.

Cité

en 853, "Monasteriolum"L'Yonne sépare le village en deux parties, Champigny

ou le Grand-Monéteau (rive gauche) et le Petit-Monéteau (rive droite).

Longtemps, de simples gués permirent la communication entre les deux

agglomérations.

Le premier

pont suspendu (à péage)

qui fut construit en 1853 s'écroula un jour. Le pont suspendu

actuel date de 1913.

Les fiefs de la rive droite furent achetés par Colbert en 1664 et réunis à

sa seigneurie de Seignelay.

L'ile au

milieu du lit de la rivière. Le moulin devait donc se situer à droite, c'est

à sa gauche que se trouvait le perré.

C'était

probablement la base sur laquelle venait s'appuyer le pertuis. |

|

|

La partie droite

où devait se trouver le moulin a certainement subi bien des transformations

puisque c'est

|

|

maintenant le chenal de

navigation.

Nous voici

arrivés à Bassou

où les moines étaient sans cesse en procès pour

leurs droits sur les moulins et pertuis.

Le moulin

appartenait à l'abbaye Saint Marien au XIIè siècle. Les moines avaient

établis quand ? un droit de péage pour l'usage de leur pertuis et du

indart servant à la remonte des bateaux. Ce droit existait déjà en 1317.

Je n'ai retenu que deux documents concernant ces procès que nous verrons,

aussi au chapitre des redevances mais je trouve que

ce n'est pas digne de bons chrétiens. (Ça n'engage que mes convictions).

Et

s'il n'y avait eu que les moines !!! Au moins, eux, percevaient

leurs droit pour l'usage de leurs pertuis par les

voituriers ou flotteurs, ce qui, durant le passage empêchait les

moulins de tourner.

Les meuniers ou leur représentant,

quant à eux, abusaient de

la situation en obligeant les voituriers à leur donner : vin, marchandises

et espèces sonnantes et trébuchantes d'un montant assez élevé et en cas de refus de leur part

les pertuis n'étaient pas ouverts. Cela entraînât un nouveau procès que

cette fois-ci les marchands et voituriers gagnèrent.

Le prévôt

des marchands les condamna.

L'arrêt fut

affiché sur le port et lu au prône de l'église de Bassou.

Cela nous amène tout

doucement sur Joigny car je n'ai trouvé trace de moulin, entre ces

deux villes. Ce qui ne veut pas dire qu'ils aient été

inexistants mais peut-être pas sujets à redevances ???? Je tiens tout de

même à citer une commune qui sans être sur l'Yonne mais sur un de ses

affluents l'Armançon, je veux parler de Brienon sur Armançon. Cela concerne

le pertuis établi sur cette paroisse.

|

|

|

|

C'est le métier qui a interpellé la

personne qui m'a adressé cela. En 1842 un certain Edme Pierre Nicolas CHAT

en était l'éclusier mais aussi déboucheur de pertuis. Fils de Pierre laurent

CHAT lui-même éclusier. Le fils d'Edme Pierre Nicolas CHAT, Nicolas né en

1823 Brienon et décédé en 1901, même commune, était aussi déboucheur de

pertuis, (1857) éclusier du pertuis (1877), pêcheur (1886) et enfin

marchand de sable (1896/1901). Son fils Edme Pierre CHAT né en 1817 à Cheny

était lui aussi déboucheur de pertuis et ainsi de suite. Qu'ils soient

voituriers, mariniers éclusiers déboucheurs de pertuis comme ci-dessus,

pêcheurs aussi ils l'étaient tous de père en fils et bien souvent épousaient

des filles dont les parents exerçaient souvent le même métier. |

|

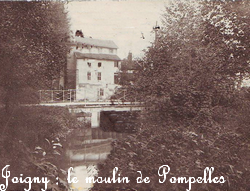

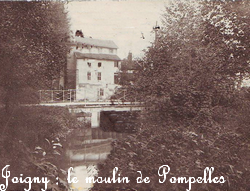

Joigny,

les comtes de Joigny étaient naturellement propriétaires de la rivière sur

toute l'étendue de leur fief. Je n'ai pas trouvé de redevances concernant le

ou les moulins établis

sur cette portion de rivière.

Uniquement des droits sur la pêche et des droits de péage, mais à quoi

correspondaient-ils ???

|

|

|

|

|

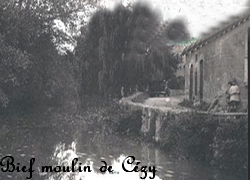

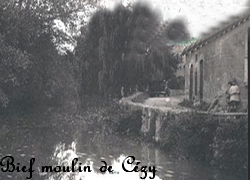

Je ne

sais si c'est au pertuis du moulin de Cezy

mais le seigneur de Cezy percevait un droit de péage sur les bateaux

montants et avalants. Prélevé sur diverses marchandises. Le

droit de "Grande Coutume".En 1765 la rivière s'est trouvée partagée en deux

et s'est ouvert un nouveau lit dans le canal entre l'île et la rive

gauche,et les mariniers, pour éviter le coude de la rivière à Cezy, ont

essayé de passer par ce chenal mais pour les trains de bois c'était trop

difficile. Le temps faisant bien ou mal les choses, emporta un jour,

certainement au cours d'une crue, cette île. C'est ainsi que je ne l'ai pas

retrouvée mais les voituriers disaient à cette époque que Cézy passé, ils

étaient à Paris tellement cette commune était difficile à traverser.

|

|

|

|

|

|

Si les difficultés de navigation était terminées ils n'en n'avaient

pas encore fini avec la traversée des paroisses et le franchissement du

pertuis des moulins.

St julien du Sault. J'ai trouvé

deux moulins sur cette paroisse : le moulin de la ville et le

moulin Bodard sur le frontispice duquel j'ai pu lire : minoterie.

Avant d'arriver à

Sens dernière grande ville avant Montereau. Il y eut des moulins à Villeneuve le

Roy, maintenant Villeneuve sur Yonne. Ces moulins se trouvaient

|

|

|

|

sur un ruisseau situé entre le

chemin de Dixmont et de Taloant. Je n'ai rien retrouvé les concernant et, de

plus, n'étaient pas situés sur l'Yonne donc pas de péage

concernant le chômage des

moulins durant le passage des bateaux ou des trains de bois mais ce qui me

conforte dans ce que ces moulins ont bien existé est le fait que la Reine

donnait aux chanoines de Cudot un muid de froment de rente sur ses moulins

de Villeneuve.

Les derniers moulins trouvés en tant que reproduction

sont

ceux de Sens, dit le moulin du Roy

mais je ne pense pas qu'il avait cette allure au 15, 16, 17è

siècle et peut-être même avant.

Chose curieuse,

en suivant le livre de Max Quentin qui est ma source principale,

|

|

ajouté à cela la recherche des

documents qu'il signale lui-même comme ses sources et que j'ai

pu effectuer lors de mes visites aux AD d'Auxerre, je n'ai pas retrouvé de

moulin sur l'Yonne, sauf ce dernier

Malheureusement c'est

une erreur, qu'un ami a relevé de suite, étant des abords de Sens. Ce moulin

ne se situe pas sur l'Yonne il est sur la rivière de la Vanne à environ 200m

de l'Yonne. De nombreuses dérivations de la rivière "la Vanne" avaient été

aménagées pour alimenter les eaux des tanneries (le Moulin à Tan), les

coutelliers dans le quartier St Symphorien (wahou !!!!!!!je ne savais pas

que mon beau père avait été canonisé eh oui il s'appelait Symphorien) bon

soyons sérieux. Les minotiers installés sur ce réseau de la Vanne car ils

avaient besoin de la force motrice de ces rus, Mondereau, Monsalé, Boutours,

Gravereau etc. pour tourner.

et ceux de Pont sur Yonne

et Champigny sur Yonne. Mais de

redevances les concernant pour leur droit de péage aux pertuis "nada". Rien.

Les

pages suivantes seront consacrés aux ponts et leurs droits de péage, car là

aussi on payait, sur les marchandises transportées et les bateaux ainsi que

pour les trains de bois.

|

| |