Orne (61)

Lonlay

voir aussi les pages

003-61-003 003-61-028

003-61-034

003-61-035 003-61-074

003-61-088

Il y a l'histoire de cette paroisse, je pense en page 3

|

1683 page 38 à propos de la validité d'un baptême de J. Pierre Enault LE troizieme jour de janvier 1683 a esté rapportée à l’église Jeanne fille De Mathieu Launay et de Barbe Morin sa femme laquelle avoit esté baptisé Cy devant le quatorziesme jour de décembre de l’année précédente par Olivier Goü…… Dans le péril de mort et les cér&monies du bapteme luy avoeint esté conféré par Maitre Julien Labbé ptre le mesme jour et an mais parce qu’on a remarqué (Du depuis) par l’examen dudit bapteme que le dit baptisant Avoit en prononçant les paroles faict seulement un signe de croix sur le front de Cette enfant avec son doigt trempé dans l’eau bénite ainsi qu’il a assuré |

|

|

Et que mesme une femme qui y étoit

présente avoit attesté qu’il n’avoit pas Dit ces paroles ( ) baptisee les docteurs de Sorbonne ayant estéé consultez sur la Validité dud baptême par Monsieur des Villettes Pouchart official et curé de Domfront Ils ont vu qu’il y avaoit beaucoup à doutert sur ce baptême et qu’il Falloit le réiterer sous condition ce qui a esté faict ce jourd’huy par moy soussigné Vicaire en cette paroisse en présence de maitre Julien Labbé prêtre et maitre Jean Prïnelle aussi prêtre en laditte paroisse qui ont attesté et dit ce dit acte le Mesme jour et an que dessus. |

|

| Je n'ai pas les références complètes mais AD de l'Orne Lonlay | |

| Je vous livre

ci-dessous ce que je viens de recevoir, à nouveau, sur Lonlay concernant la sécheresse de 1741, des décès du au pourpre 1742 et le décès d'un milicien en Lorraine |

|

|

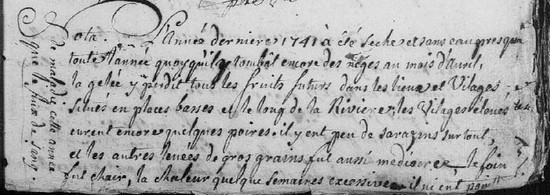

La sécheresse de 1741 et le

grand froid de janvier 1742 L’année dernière 1741 a été sèche et sans eau presque Toute l’année quoy qu’il tombât encore des neiges au mois d’avril la gelée y perdit tous les fruits futurs dans les lieux et villages situés en places basses et le long de la rivière en les villages éloués !!!! eurent ncore quelques poires. Il y eu peu de sazazin sur tout |

| les

autres …………… de gros grains fut aussi médiocre, le foin fut clair, la chaleur quelques semaines excessive im ni eut point de maladie cette année (1741) que le flux de sang |

|

| Le lundi seize avril audit

an 1742 fut inhumé au cimetière le Corps de Guillaume Brionne de Vesquere âgé de cinquante ans Décédé de pourpre et d’un violent mal de coté (aurait il l’appendicite en même temps ou comme ils disaient à cette époque : « les coliques de miséréré » Du lundi neuf d’avril audit an a été inhumé en le cimetière Brie Launay De la Veguere, le troisième de sa maison, décédé du pourpre et d’une fluxion de poitrine ou mal de côté âgé d’environ cinquante ans Le même jour Catherine Dutretre âgée d’environ 27 ans décédé du même mal que les autres Le dix avril même an Guillaume Launay fermier à la Roche Louvel âgé de presque quarante huit ans Trouvé beaucoup de décès cette année là comparativement aux autres et lu aussi une relation de grosse sécheresse pour 1741 avec perte de récoltes et froid intense au mois de janvier |

|

| Pourpre. Sorte de maladie maligne qui paroist au dehors par de petites taches rouges qui viennent sur la peau. Il est malade du pourpre. il a le pourpre. il a une grosse fiévre, & l'on craint le pourpre. le pourpre a paru, le pourpre est rentré. Il est mort du pourpre. il a le corps tout couvert de pourpre. Cette fièvre se divise en deux espèces, l'une qu'on nomme fièvre pourprée rouge, & l'autre par une étrange manière de s'exprimer fièvre pourprée blanche. La fièvre pourprée rouge est celle où les boutons, tubercules, taches sont rouges comme dans la rougeole et peu dangereuse La fièvre pourprée blanche est celle dont les vésicules rendent une sérosité lymphatique, dépravée, sans couleur. (ça rappelle la varicelle) Dans le pourpre blanc, le malade éprouve le frisson par tout le corps, auquel succède une forte chaleur avec langueur & débilité. Les parties précordiales sont serrées, & la poitrine est oppressée. Le malade pousse de profonds soupirs; tourmenté d'anxiété, d'inquiétude, d'insomnie; il sent une chaleur & une douleur pongitive au dos, ensuite la surface du corps se couvre de petites éminences, telles que celles qu'on aperçoit aux oyes, avec une espèce de démangeaison inquiétante sous la peau. Au quatrième jour, quelquefois plus tard, la peau devient généralement rouge, & cette rougeur se rassemble en taches, au milieu desquelles on aperçoit des pustules blanches, qui quelquefois se touchent & se répandent sur tout le corps. Ces pustules sont pellucides, & ne contiennent qu'une eau claire; elles paroissent communément d'abord au col, ensuite à la poitrine, au dos, & enfin aux bras & aux mains; (alors que pour la varicelle cela commence par les bras) leur éruption est accompagnée d'une fièvre aiguë; mais lorsqu'elle est faite, les symptômes qui étoient auparavant violens, surtout l'anxiété des parties précordiales, la cardialgie, l'inquiétude, l'oppression de poitrine & la difficulté de respirer diminuent considérablement. Le pouls qui étoit auparavant dur & prompt, devient mol, libre & lent; l'esprit n'est plus abattu, la sécheresse de la peau cesse, le ventre se dégage, & le malade est surpris de se trouver si bien. Au bout de quatre ou cinq jours, les pustules se sèchent, les places où elles étoient paroissent écailleuses & la maladie se termine; les sueurs ordinairement fétides dans cette maladie sortent en abondance après l'éruption. Et le malade mourait la majeure partie du temps. |

|

| Décès d'un milicien de ceette paroisse décédé à Metz en Lorraine | |

|

A été inhumé au cimetière

de l’hôpital de Metz en Lorraine Thomas Bizet, milicien de cette paroisse, le trente du mois dernier Suivant l’attestation de l’aumonier en date du second jour d’avril Année présente 1742 signée dudit aumonioer et de Petit, |

| sergent major Au bataillon d’Alençon adressée au sieur curé et par luy remise Au frère ainé dudit Bizet |

|

| Qu-est-ce qu’un

milicien sous l’ancien régime, comment, par qui et pourquoi

était il recruté La milice provinciale est une forme de conscription qui a existé en France de 1688 à 1791, année officielle de son abolition par l'Assemblée nationale. Sa levée avait pour but initial de compléter le recrutement habituel des armées royales avec des sujets obligés de servir. Si le gouvernement a souhaité que le tirage au sort désigne les miliciens, il est souvent arrivé qu'officiellement des corps de métier puissent fournir des volontaires dont ils achetaient le service ou que, dans les villages, le hasard ne fût pas seul à désigner le milicien. En 1688, au commencement de la guerre de la Ligue d'Augsbourg, le secrétaire d'État à la Guerre, le marquis de Louvois, initie une levée de miliciens provinciaux afin de seconder les troupes réglées dans les places de garnison, voire au combat. Ces milices sont renvoyées chez elles en 1697 après la paix de Ryswick. La milice provinciale est recréée de 1701 à 1714 pour servir pendant la guerre de Succession d'Espagne, et à nouveau en 1719 pendant la courte expédition d'Espagne. L'ordonnance royale du 25 février 1726 préparée par le marquis de Breteuil fait de la milice provinciale une troupe permanente dont l'objectif est d'« avoir toujours sur pied dans l'intérieur du royaume un corps de milice qui, s'exerçant pendant la paix au maniement des armes, sans déranger les travaux qu'exige l'agriculture, ni sortir des provinces, pût être prêt à marcher sur les frontières pour en augmenter les forces dans les besoins les plus pressants de l'État. » C'est sous cette forme qu'elles servirent pendant les guerres de Succession de Pologne (1733-1738), de Succession d'Autriche (1741-1748) et de Sept Ans (1756-1763). Deux moyens ont existé pour tirer au sort : avant l'ordonnance de 1765, on inscrit le nom de chaque miliciable bon pour le service sur un papier. On tire autant de noms que de miliciens à fournir par la communauté ; à partir de 1765, le chapeau contient autant de billets que de miliciables : tous sont blancs, sauf un ou quelques-uns portant le mot « milicien » selon le nombre de miliciens à obtenir. Ceux qui tirent le « billet noir » doivent servir pour la milice. Le milicien doit ensuite se présenter à toutes les convocations. En temps de paix, il doit venir s'entraîner quelques semaines par an dans un camp royal au maniement des armes et à la marche militaire. En temps de guerre, il sert pour alléger le labeur des troupes réglées : principalement la garde des places-fortes annoncent les ordonnances royales. Mais les miliciens se sont retrouvés au combat pour compléter des bataillons décimés par la guerre. Certains miliciens ont ainsi pu devenir « officier de fortune », c'est-à-dire promu lieutenant ou capitaine de troupes réglées pour suppléer à des officiers morts ou promus en temps de guerre. D'après les sources évoquant la milice provinciale, elle semble avoir été très impopulaire, le peuple ne comprenant pas : pourquoi le roi avait besoin du peuple en temps de paix ? pourquoi on désignait les miliciens au sort alors que les paroisses étaient prêtes à acheter des volontaires ? |

|

| accueil | ||

| retour Orne | ||

| page précédente | Page 96 | page suivante |